Warum zieht uns die Erde eigentlich nach unten und wieso ist ein Mensch auf dem Mond plötzlich viel leichter? Die Antwort steckt im sogenannten Ortsfaktor, auch Fallbeschleunigung genannt. Er beschreibt, wie stark die Schwerkraft an einem bestimmten Ort wirkt.

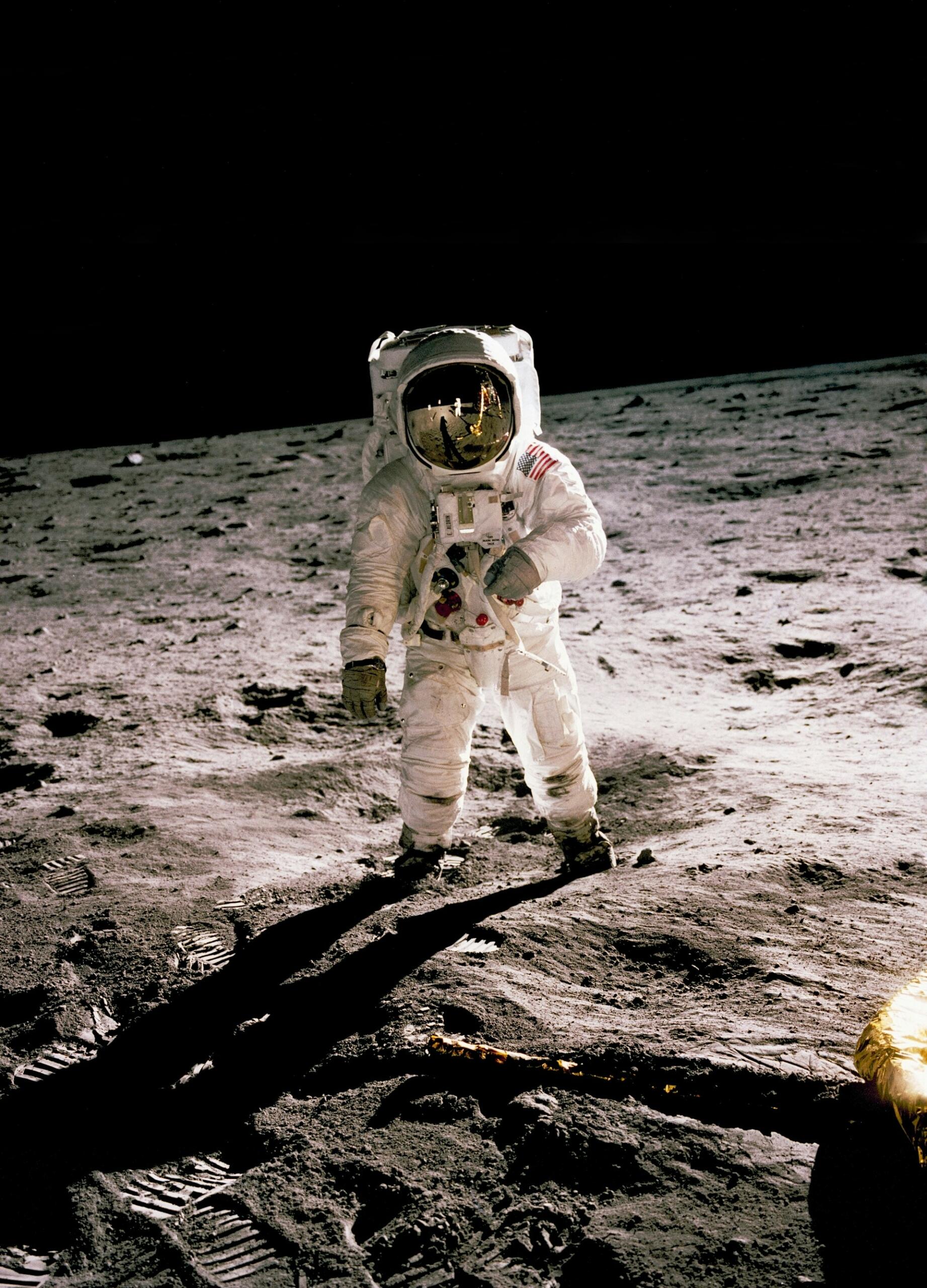

Im Alltag merken wir das kaum, aber für die Physik ist es extrem wichtig: Der Ortsfaktor erklärt, warum ein Körper beim freien Fall immer schneller wird, wieso man am Äquator minimal leichter ist als am Nordpol und warum Astronauten auf dem Mond fast schweben.

Wir erklären dir leicht verständlich, was es mit dem Ortsfaktor auf sich hat, wie man ihn misst und welche spannenden Beispiele es aus Natur, Technik und sogar dem Alltag gibt.

Was versteht man unter Ortsfaktor und Fallbeschleunigung?

Der Ortsfaktor – oft auch Fallbeschleunigung oder einfach g genannt – gibt an, wie stark die Schwerkraft einen Körper an einem bestimmten Ort nach unten zieht.

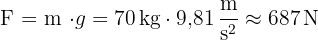

Auf der Erde liegt der Mittelwert bei etwa 9,81 m/s². Das bedeutet: Lässt du einen Körper fallen (ohne Luftwiderstand), wird er in jeder Sekunde um 9,81 Meter pro Sekunde schneller.

Die Einheit von g kannst du auf zwei Arten angeben: m/s² (Meter pro Sekunde zum Quadrat) oder N/kg (Newton pro Kilogramm). Beide drücken im Prinzip dasselbe aus: Wie stark eine Masse durch die Schwerkraft beschleunigt wird.

Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Masse und Gewichtskraft:

- Deine Masse (z. B. 60 kg) bleibt überall gleich, egal ob du auf der Erde, dem Mond oder im Weltall bist.

- Deine Gewichtskraft dagegen hängt vom Ortsfaktor ab. Auf der Erde wiegst du 60 kg, auf dem Mond zeigt die Waage nur ca. 10 kg an – deine Masse ist gleich, aber die Schwerkraft wirkt schwächer.

So kannst du dir merken: Masse = immer gleich, Gewichtskraft = ortsabhängig.

Fallbeschleunigung auf der Erde

Der mittlere Ortsfaktor auf der Erde beträgt 9,81 m/s².1 Das ist der Wert, den du in den meisten Rechnungen im Unterricht verwenden wirst. Aber spannend ist: Er ist nicht überall gleich!

🌍 Du wiegst überall anders! – In Quito bist du rund 0,5 % leichter als an den Polen, weil die Erdrotation dich ein bisschen „nach außen drückt“.

🏔 Leichter in den Bergen – Auf dem Mount Everest (8.849 m) wirkt die Schwerkraft schwächer. Ein 70-kg-Mensch wiegt dort fast 300 Gramm weniger als am Meeresspiegel.

🚀 Schwerelosigkeit ist nur scheinbar – Astronauten in der ISS sind nicht außerhalb der Gravitation. Sie „fallen“ mit der Raumstation permanent um die Erde herum – deshalb fühlt es sich wie Schwerelosigkeit an.

🎢 Ortsfaktor im Freizeitpark – In Achterbahnen erlebst du kurzzeitig mehr als 1g. Bei starken Loopings wirken bis zu 5g – du fühlst dich also fünfmal so schwer.2

⚖️ Waagen-Trick – Stellst du dich mit derselben Waage in Hamburg und später in Quito, zeigt sie leicht unterschiedliche Werte an. Deine Masse bleibt gleich, aber deine Gewichtskraft variiert.

Der Unterschied in der Gewichtskraft an unterschiedlichen Orten der Erde ist winzig, hat aber klare Gründe:

Die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern an den Polen leicht abgeflacht. Dadurch bist du an den Polen näher am Erdmittelpunkt, die Anziehungskraft wirkt dort stärker.

Zusätzlich spielt die Erdrotation eine Rolle: Durch die Drehung entsteht eine kleine Zentrifugalkraft, die Körper nach außen „drückt“. Am Äquator ist dieser Effekt am stärksten, weshalb die Fallbeschleunigung dort etwas kleiner ist.

Ein Beispiel: In Hamburg (Breitengrad 53°) beträgt der Ortsfaktor etwa 9,81 m/s², am Äquator rund 9,78 m/s² und an den Polen etwa 9,83 m/s².3 Wer also ganz genau hinsieht, ist am Äquator minimal leichter als am Nordpol.

Ortsfaktor auf dem Mond, Mars und Co.

Die Schwerkraft ist nicht überall im Universum gleich – sie hängt von der Masse und Größe des jeweiligen Himmelskörpers ab. Deshalb fühlen wir uns auf dem Mond fast schwerelos, während wir auf der Sonne überhaupt nicht stehen könnten.

| Himmelskörper | Ortsfaktor g (m/s²) |

|---|---|

| Erde | 9.81 |

| Mond | 1.62 |

| Mars | 3.71 |

| Venus | 8.87 |

| Sonne | 274 |

Eine Beispielrechnung:

Stell dir vor, ein Mensch wiegt auf der Erde 70 kg. Seine Gewichtskraft beträgt:

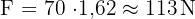

Auf dem Mond wirkt jedoch nur ein Ortsfaktor von 1,62 m/s².4 Damit ergibt sich:

Das entspricht etwa einem Gewicht von 11,5 kg auf der Erde, also fühlt man sich dort sechsmal leichter.

Für Astronauten spielt der Ortsfaktor daher eine große Rolle.

Er entscheidet, wie anstrengend Bewegungen sind, wie hoch man springen kann und wie Raketen geplant werden müssen, um überhaupt von einem Himmelskörper starten zu können.

Auf dem Mond reichen kleine Sprünge, um meterhoch zu schweben, während auf der Erde die Gravitation alles viel schwerer macht.

Fallbeschleunigung experimentell bestimmen

Den Ortsfaktor g kannst du praktisch messen. In Schule und Studium gibt es dafür drei klassische Methoden: Wenn du dabei Unterstützung suchst, sind Angebote wie nachhilfe physik eine Möglichkeit.

Federwaage: Gewichtskraft messen

Hänge einen Körper bekannter Masse (z. B. 1 kg) an eine präzise Federwaage. Die Waage zeigt die Gewichtskraft F an. Setzt du diese in die Formel:

ein, erhältst du den Ortsfaktor. Beispiel: Zeigt die Waage 9,81 N an, ergibt sich

Freier Fall & Zeitmessung

Lässt du ein Objekt fallen und misst die Fallzeit t über eine Strecke s, kannst du das Weg-Zeit-Gesetz nutzen:

Fällt ein Körper z. B. 1 m in 0,45 s, ergibt das  . Je genauer du die Zeit misst, desto präziser wird das Ergebnis.

. Je genauer du die Zeit misst, desto präziser wird das Ergebnis.

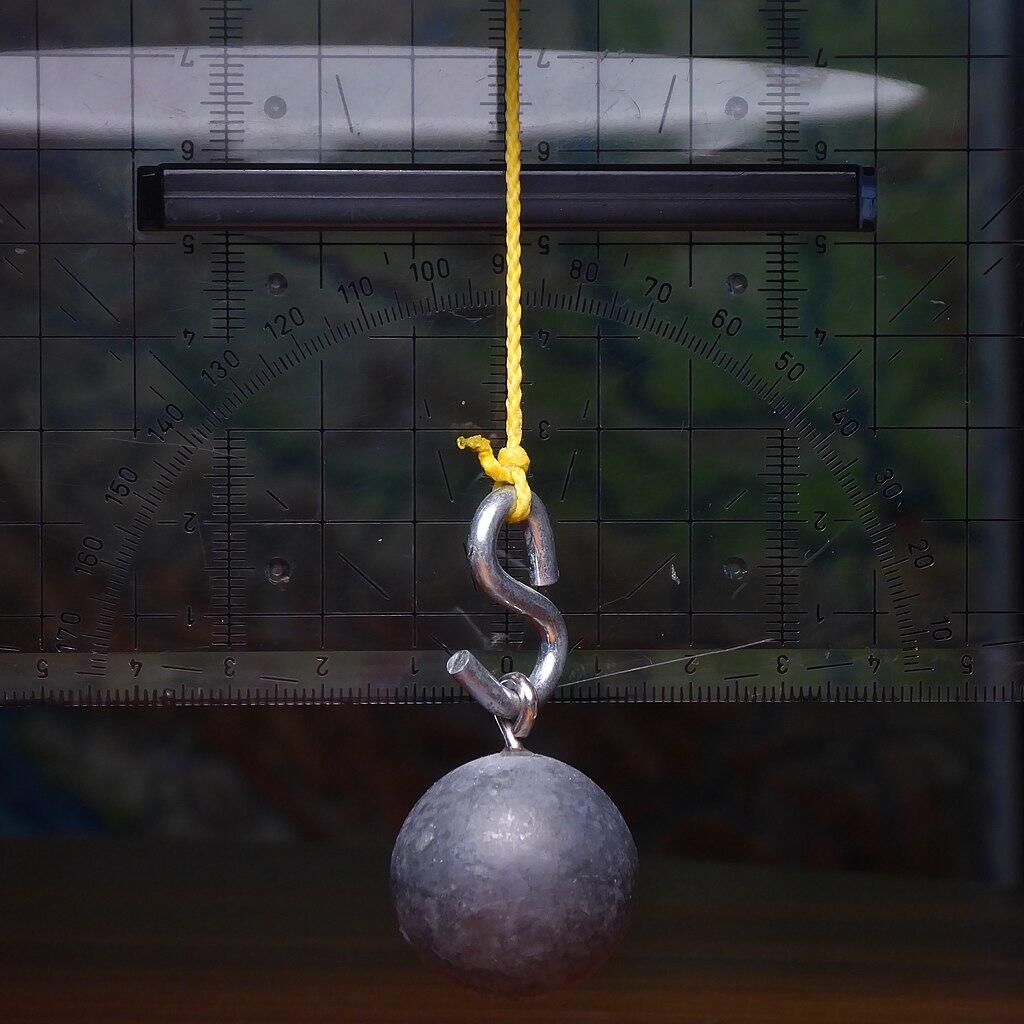

Fadenpendel

Auch Schwingungen können helfen. Für ein Pendel mit der Länge l gilt:

Wenn du die Schwingungsdauer T misst und die Länge kennst, kannst du g berechnen. Diese Methode ist in der Schule besonders beliebt, da sie ohne komplizierte Technik funktioniert.

Du kannst die Fallbeschleunigung also auf ganz unterschiedliche Arten messen. Im Physikunterricht reicht oft schon ein einfaches Fadenpendel mit einer Stoppuhr: so siehst du, dass Physik nicht viel Technik braucht, um spannende Ergebnisse zu liefern. Für persönliche Unterstützung vor Ort können Angebote wie physik nachhilfe frankfurt nützlich sein.

In Uni-Laboren geht’s dann noch genauer: Dort messen Lichtschranken beim freien Fall die Zeit bis auf Millisekunden.

Und auch im Alltag kannst du aktiv werden: Dein Handy hat einen eingebauten Beschleunigungssensor, mit dem du den Ortsfaktor bestimmen kannst. So hast du die Physik praktisch in der Hosentasche!

Theoretische Bestimmung des Ortsfaktors

Den Ortsfaktor g kannst du nicht nur experimentell messen, sondern auch theoretisch berechnen. Grundlage ist das Gravitationsgesetz:

Dabei ist G die Gravitationskonstante, M die Masse der Erde, m die Masse des Körpers und r der Abstand zum Erdmittelpunkt. Teilt man die Gewichtskraft F durch die Masse m, bleibt die Beschleunigung g übrig:

So erhält man für die Erde einen theoretischen Wert von etwa 9,84 m/s².

Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Weil sich die Erde dreht, wirkt zusätzlich eine Zentrifugalbeschleunigung, die den Körper leicht nach außen zieht. Dieser Effekt ist am Äquator stärker als an den Polen und sorgt dafür, dass der tatsächliche Wert von g ein bisschen kleiner wird (ca. 9,78 m/s² am Äquator).

Außerdem ist die Erde keine perfekte Kugel, sondern ein abgeplattetes Ellipsoid.5 Dazu kommen noch geologische Besonderheiten wie Gebirge, Täler oder unterschiedliche Gesteinsdichten im Untergrund, die lokal kleine Abweichungen im Ortsfaktor verursachen.

Du hast ja schon gelernt, dass der Ortsfaktor also nicht an jedem Ort gleich ist, sondern von Gravitationskraft, Erdrotation und der genauen Erdform abhängt.

Ortsfaktor in der Technik und deinem Alltag

Der Ortsfaktor ist nicht nur ein spannendes Thema im Physikunterricht, er hat auch praktische Auswirkungen in vielen Bereichen des Lebens:

- Satelliten & GPS: Damit dein Handy genau weiß, wo du dich befindest, nutzen Satelliten präzise Berechnungen der Erdanziehung. Schon kleine Unterschiede im Ortsfaktor wirken sich auf die Umlaufbahnen aus. Deshalb müssen Physiker und Ingenieure bei GPS-Systemen den lokalen Wert von g berücksichtigen.

- Ingenieurwesen & Bau: Auch beim Bau von Brücken, Hochhäusern oder Staudämmen ist der Ortsfaktor entscheidend. Schließlich wirkt auf jede Konstruktion die Gewichtskraft und die hängt von g ab. Besonders in großen Projekten rechnet man sehr genau, damit die Bauwerke sicher stehen.

- Sport & Medizin: Vielleicht hast du schon einmal von Höhentrainings gehört. In großer Höhe ist die Luft dünner, aber auch die Fallbeschleunigung ist minimal kleiner als auf Meereshöhe. Das beeinflusst sowohl sportliche Leistungen als auch die Belastung des Körpers. Auch in der Medizin spielt das Wissen über den Ortsfaktor eine Rolle, zum Beispiel bei Forschung in Schwerelosigkeit auf der ISS.

Quellen

- Duden Learnattack: Fallbeschleunigung oder Ortsfaktor, https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/fallbeschleunigung-oder-ortsfaktor

- TU München, Physikalische Messungen zum g-Wert in Freizeitparks, https://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Physik_Freizeitpark.pdf

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt, https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-11/fb-11-sis/g-extractor.html

- LEIFIphysik: Kraft und Masse; Ortsfaktor, https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-und-masse-ortsfaktor/grundwissen/gewichtskraft

- Wikipedia: Erdfigur, https://de.wikipedia.org/wiki/Erdfigur

Mit KI zusammenfassen: