Mit Wirtschaftsmodellen bzw. ökonomischen Theorien wird zum einen versucht, die wirtschaftliche Realität zu erklären – z.B. warum sich Märkte so verhalten, wie sie sich verhalten – und zum anderen Annahmen oder Theorien zu wirtschaftlichem Verhalten zu belegen.

Sam Ouliaris, ein erfahrener Wirtschaftswissenschaftler am IMF Institute erklärt, dass Ökonomen entweder ein theoretisches Wirtschaftsmodell oder ein empirisches Wirtschaftsmodell verwenden, um ihre Theorien zu überprüfen.

Wie einfach oder komplex ein Wirtschaftsmodell ist, hängt natürlich auch von dem/der jeweiligen Wirtschaftswissenschaftler*in und den jeweiligen Zielen ab.

Nachhilfe in Rechnungswesen gesucht? Schau nach den Angeboten bei Superprof.

Es gibt zahlreiche Wirtschaftsmodelle

Insgesamt gibt es natürlich nicht das eine Wirtschaftsmodell, das stimmt, sondern eine Vielzahl an Ansichten und Theorien. Sie alle fokussieren sich auf unterschiedliche Aspekte, kommen auf verschiedene Ergebnisse und beschreiben auf ihre ganz eigene Art, wie sich die wirtschaftliche Realität um uns (angeblich oder tatsächlich) darstellt.

Auch wenn es viele verschiedene Ansätze gibt, gibt es doch ein paar klassische Theorien und Schulen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, die man kennen sollte. Dabei wird grundsätzlich in theoretische und empirische Modelle unterschieden:

Theoretische Modelle:

Ein theoretisches Modell konzentriere sich demnach auf qualitative Antworten und Vorhersagen zum Verhalten von Individuen oder Märkten

Empirische Modelle:

Bei einem empirischen Modell werden die numerischen Daten für den Beweis eines solchen Theorems gesammelt.

Wenn Du mehr im Detail über die wichtigsten Modelle lernen willst, solltest Du die Werke einiger großer Ökonomen lesen (oder zumindest Zusammenfassungen davon) – z.B. in der BWL Nachhilfe. Wir geben Dir schonmal eine Übersicht zu den wichtigsten Konzepten.

Klassische Nationalökonomie – die "unsichtbare Hand"

Die klassische Nationalökonomie entstand im 18. Jahrhundert und prägte das wirtschaftliche Denken über viele Jahrzehnte hinweg. Sie geht davon aus, dass Märkte im Wesentlichen selbstregulierend sind und sich langfristig in ein Gleichgewicht bewegen.

Bekannte Vertreter wie Adam Smith – oft als Vater der modernen Volkswirtschaft bezeichnet – und John Locke legten die Grundlagen. Smiths berühmtes Konzept der "unsichtbaren Hand" beschreibt, dass Eigeninteressen im Zusammenspiel mit Wettbewerb dem Gemeinwohl dient.

Wichtige Grundsätze dieser Denkschule sind:

- Arbeitsteilung, die Produktivität und Wohlstand steigert

- Freihandel und offene Märkte, die allen Nationen nutzen

- Liberales Wirtschaftssystem mit möglichst wenig staatlichen Eingriffen

Interessant ist, dass diese Ideen zu Smiths Zeit höchst umstritten waren, da sie bestehenden politischen Strukturen widersprachen. Seine Theorien waren aber stark von den Umbrüchen in Schottland geprägt, etwa dem Act of Union 1707 oder dem "Krieg der Banken" zwischen der Bank of Scotland und der Royal Bank.

Damit wurde die klassische Nationalökonomie nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein aufklärerisches Projekt, das Moral und Freiheit ins Zentrum rückte.

Bei Problemen kann BWL Nachhilfe online helfen.

Die Freie Marktwirtschaft

Diese Wirtschaftstheorie ist stark mit klassischen Theorien verbunden – man könnte sie auch als neoklassische Theorie bezeichnen. Die freie Marktwirtschaft beschreibt ein Wirtschaftssystem, in dem Angebot und Nachfrage ohne staatliche Eingriffe über Preise, Produktion und Konsum entscheiden.

Unternehmen und Verbraucher handeln eigenverantwortlich, während der Staat nur einen minimalen Rahmen vorgibt. Doch anders, als der Begriff „frei“ vielleicht vermuten lässt, ist diese Wirtschaftstheorie nicht ganz frei und ohne Prinzipien, sondern auf vier Pfeiler gestützt:

- Die grundlegende Einheit einer jeden Gesellschaft ist das Individuum.

- Das Grundrecht Freiheit sollte keiner Person verwehrt werden.

- Die Natur ist ein harmonisch und selbstregulierendes System.

- Individuen sollten Unternehmen und staatliche Institutionen genauestens im Auge behalten, da diese dazu tendieren, die (Smith'sche) spontane Ordnung der Dinge zu stören.

Auch heute findet viele Elemente des Modells in verschiedenen Bereichen. Aktionäre dürfen z.B. die Geschäftsberichte einer AG überprüfen, und Regierungen setzen Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfungen ein, um Kontrolle zu gewährleisten.

Ein fünfter wichtiger Gedanke dieser Wirtschaftsordnung ist, dass Märkte immer im Wettbewerb sein sollten. Hier zeigt sich aber schnell ein Widerspruch: Regierungen oder Zentralbanken greifen ein, indem sie z.B. Zinssätze anpassen, um Inflation zu steuern oder die Wirtschaft zu stabilisieren.

Das gilt als legitim – Unternehmen dürfen so etwas jedoch nicht tun. Wenn Firmen ihre Aktien künstlich aufwerten, entsteht eine Blase, die irgendwann platzt. Solche "Pump-and-Dump"-Methoden sind verboten und werden von staatlichen Behörden verfolgt.

Die freie Marktwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem, in dem Preise, Produktion und Handel fast nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Unternehmen und Verbraucher entscheiden selbst, was produziert, verkauft oder gekauft wird, der Staat greift kaum ein. Ziel ist mehr Freiheit und Wettbewerb, was Wohlstand fördern soll.

Ein bekanntes Beispiel ist die Immobilienblase in den USA, die 2008 platzte. Eine Wirtschaftskrise, die du kennen solltest. Trotzdem wächst dort schon wieder eine neue Blase heran, die zu zerplatzen droht. Befürworter der freien Marktwirtschaft glauben, dass Märkte sich von allein regulieren und staatliche Eingriffe eher schaden. Doch die Erfahrung zeigt, dass es dabei oft große Verlierer gibt.

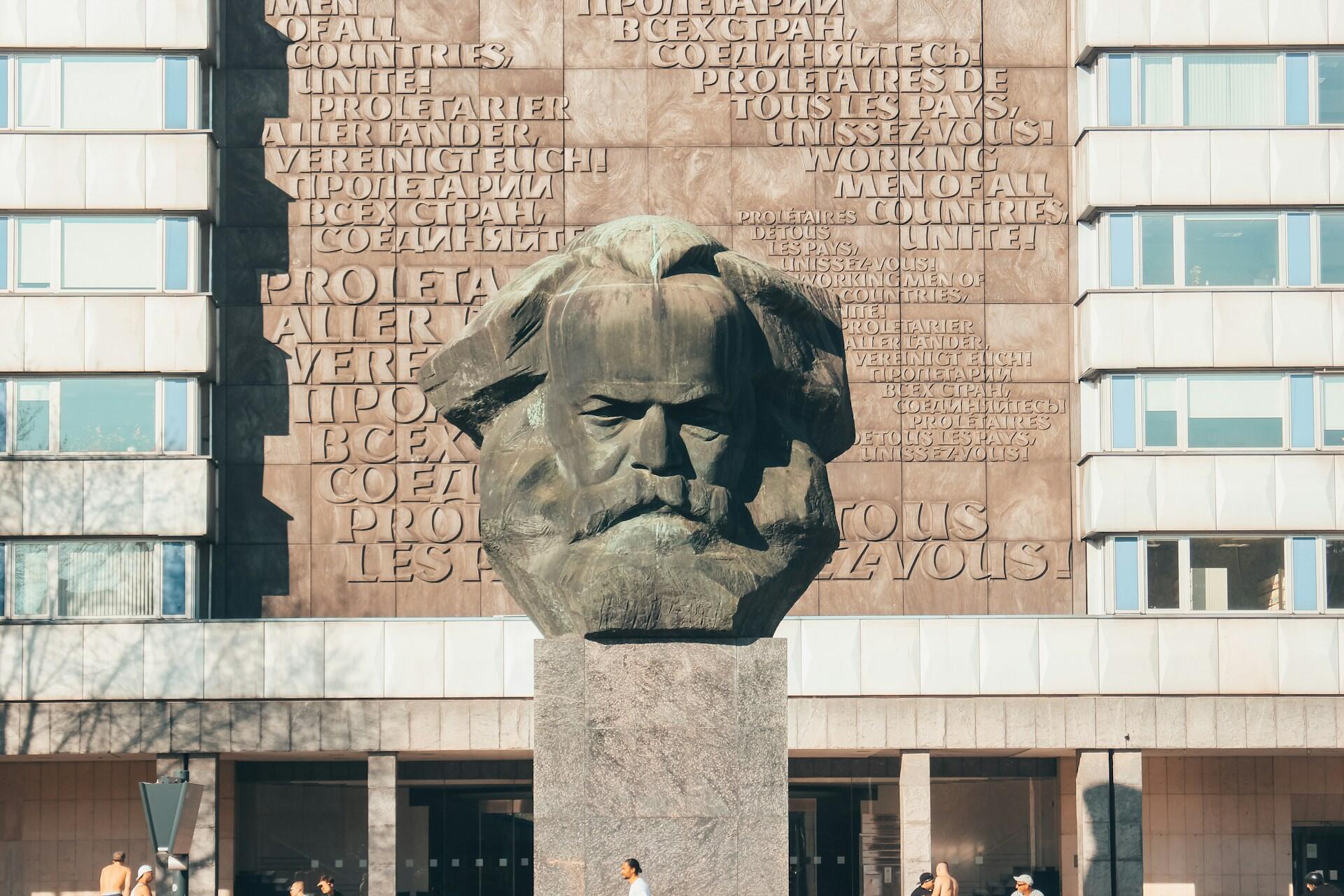

Marxismus

Karl Marx war gegen den Kapitalismus und der Ansicht, dass er der Ursprung allen Übels in der Gesellschaft sei. Darauf gründet auch seine marxistische Wirtschaftstheorie: Sie besagt, dass die Produktionsmittel nicht einzelnen Unternehmen gehören sollten, sondern der Gesellschaft als Ganzem. So sollten Ausbeutung vermieden und Güter gerechter verteilt werden.

Karl Marx ist zwar eher als Philosoph und Begründer der marxistischen Ideologie bekannt, hat durch seine Theorien aber auch extrem viel zum Bereich der Wirtschaftswissenschaften beigetragen. Seine zwei bekanntesten Werke sind natürlich:

- "Manifest der Kommunistischen Partei", 1848 (zusammen mit Friedrich Engels)

- "Das Kapital", 1867

Marx und Smith standen zwar an verschiedenen Enden des wirtschaftlichen Spektrums, aber beide gingen von der gleichen Grundannahme aus, dass wirtschaftliches Handeln moralisch und ethisch motiviert sein sollte.

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen

– Karl Marx

Karl Marx war der Ansicht, dass kein Mensch besser oder wertvoller ist als andere, und auch nicht mehr verdient hat als seine Mitmenschen. Das oben stehende Zitat zeigt, wofür das Prinzip steht: eine klassenlose Gesellschaft, in der Güter und Dienstleistungen frei zugänglich sind, basierend auf den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen.

Dieser Logik folgend, stellt sich die Frage, warum manche Menschen Reichtum besitzen sollten und andere nicht. Oder andersrum gedacht: Warum sollten manche Menschen Not leiden müssen, wenn es eigentlich genug für alle gibt – zumindest so, dass jeder das Nötigste zum Leben, Bildung und eine gesundheitliche Grundversorgung haben könnte?

Seine Philosophien brachten alles bisher Geglaubte gehörig durcheinander. Dabei muss man auch bedenken, dass seine marxistischen Theorien zu einer Zeit aufkamen, als praktisch alle (die irgendwie konnten) um jeden Preis reich werden wollten.

Brauchst du Nachhilfe BWL Saarbrücken?

Die Markteffizienzhypothese

Die Markteffizienzhypothese (Efficient Market Hypothesis, EMH) ist eine bekannte Theorie in der Finanzwirtschaft, die vor allem mit Börse und Geldanlagen verbunden ist. Ihr Kern: Kein Anleger kann den Markt langfristig "schlagen", weil alle verfügbaren Informationen bereits im Aktienkurs enthalten sind.

Mit anderen Worten: der Markt ist immer "up to date". Ein wichtiger Vertreter dieser Theorie ist Eugene Fama, der sie in den 1960er Jahren geprägt hat. Die Grundannahmen der EMH lauten:

- Alle relevanten Informationen sind jederzeit öffentlich zugänglich

- Marktteilnehmer handeln rational und regelkonform

- Preise spiegeln den wahren Wert von Unternehmen wider

Kritiker zweifeln jedoch daran, dass Märkte wirklich so perfekt funktionieren. Sie verweisen auf Beispiele wie Warren Buffett, der es seit Jahrzehnten schafft, den Markt regelmäßig zu übertreffen. Und auch menschliche Emotionen wie Angst, Gier oder Unsicherheit können Preise verzerren.

Damit bleibt die Hypothese eine spannende Theorie: logisch, elegant, aber in der Praxis nicht immer so makellos, wie es die Modelle versprechen.

Finde deine BWL Nachhilfe Stuttgart!

Die Keynesianische Theorie

John Maynard Keynes ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten in der Welt der Wirtschaft. Dies liegt vor allem am großen Einfluss, den seine Theorien im 20. Jahrhundert auf die globalen Märkte hatten. Der Hauptgedanke der Keynesianischen Theorie ist, dass der Staat durchaus in eine kapitalistische Volkswirtschaft eingreifen sollte.

Konkret ist Keynes der Ansicht, dass der Staat in Phasen der Rezession mehr ausgeben sollte, um die Wirtschaft zu stabilisieren und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen anzukurbeln. Diese erhöhte Nachfrage führe dann auch wieder zu einem Aufschwung der Wirtschaft.

Wie jede ökonomische Theorie ist natürlich auch die keynesianische Theorie in ihrem historischen Kontext zu betrachten. Nur so kann man die Hintergründe und Ziele einer bestimmten Wirtschaftstheorie verstehen lernen.

Wirtschaftswissenschaftler heute sind sich weitgehend einig, dass die Weltwirtschaftskrise 1929 durch die amerikanische Zentralbank (Federal Reserve Systeme, kurz Fed) mit verursacht wurde, weil diese angesichts der Bankenkrise nichts unternahm. Mögliche Schritte, um den monumentalen Kollaps der Weltwirtschaft zu verhindern, wären gewesen, die Zinssätze zu senken und Banken zu regulieren.

Erfahre mehr über bekannte Wirtschaftskrisen!

Die Theorie von Keynes besagt, dass der Staat die Wirtschaft aktiv steuern sollte, besonders in Krisenzeiten. Wenn Unternehmen und Verbraucher weniger ausgeben, kann die Regierung durch Investitionen oder niedrigere Steuern Nachfrage und Beschäftigung ankurbeln. So sollen Rezessionen abgemildert und Arbeitslosigkeit verringert werden.

Vor der Great Depression waren US-Banken größtenteils unreguliert und konnten einfach Geld drucken, um ihren Steuerpflichten nachzukommen. Das führte zu Geldknappheit und Panik, als viele Menschen ihr Vermögen abheben wollten.

Keynes meinte, dass solche Krisen durch staatliche Kontrolle und Eingriffe hätten verhindert werden können. In schlechten Zeiten sollte der Staat Geld ausgeben oder Steuern senken, um Arbeitsplätze zu sichern, weil die Privatwirtschaft allein oft nicht genug investiert.

Trotz Kritik und Unterschiede zu klassischen Theorien wie denen von Adam Smith haben Keynes' Ideen die Wirtschaftspolitik nachhaltig geprägt.

Der Monetarismus nach Milton Friedman

Die Wirtschaftstheorie des Monetarismus wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren insbesondere vom US-Amerikaner Milton Friedman entwickelt. Sie galt als Gegenentwurf zu der Keynesianischen Wirtschaftstheorie.

Beim Monetarismus wird postuliert, dass der Staat zwar entscheiden soll, wie viel Geld im Umlauf ist, ansonsten aber nicht in die Wirtschaft eingreifen soll. Kurz gesagt: Die Märkte regeln sich weitgehend selbst, und staatliche Eingriffe sollen möglichst minimal sein.

Friedman war der Ansicht, dass es die Wirtschaft destabilisieren würde, wenn man die Wachstumsrate des Geldes ungeplant beeinflussen oder selbst für Geldnachschub sorgen würde. Deshalb schlug Milton Friedman eine fixe Regel für das Drucken von Geld vor, nach der der Geldbestand jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz erhöht werden sollte.

Das Wirtschaftsmodell von Keynes sieht vor, dass der Staat in die Wirtschaft eingreift, indem – je nach aktueller Phase des Wirtschaftszyklus – der Steuersatz verändert oder die Staatsausgaben angepasst werden.

Friedman war der Meinung, dass Löhne und Gehälter sowie Preise flexibel gestaltbar sein sollten – ganz im Sinne der freien Marktwirtschaft. Die Wirtschaftstheorie des Monetarismus basiert insbesondere auf der Ansicht, dass die Menge des verfügbaren Geldes in einer Volkswirtschaft konstant gehalten werden sollte, mit gerade genug Spielraum, um auf natürliche Art und Weise wachsen zu können.

Wie gesagt steht diese Theorie im Gegensatz zu derjenigen von John Maynard Keynes, der sich für einen staatlichen Eingriff in die Wirtschaft aussprach, um Stabilität und Arbeitsplätze zu garantieren, wenn es die Zeiten erfordern.

Erfahre mehr über Wirtschaftstheorien und Ökonomen!

Asymmetrische Information

Diese genauso wie die folgenden Theorien gehören zu den neueren Theorien. Der wirtschaftswissenschaftliche Begriff der Asymmetrischen Information wurde insbesondere durch die folgenden drei Ökonomen geprägt:

- George Akerlof

- Michael Spence

- Joseph Stiglitz

Die Grundidee dabei ist, dass bei einer Transaktion eine Partei (normalerweise der Verkäufer) Zugang zu mehr Informationen und Wissen hat als die andere Partei (meistens der Käufer).

Informationsasymmetrien liegen vor, wenn eine Partei in einem Geschäft oder einer Verhandlung mehr oder bessere Informationen hat als die andere. Das kann zu einem unfairen Vorteil oder falschen Entscheidungen führen. Zum Beispiel weiß ein Verkäufer oft mehr über den Zustand eines Produkts als der Käufer.

Übrigens: Informationsasymmetrie ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Heutzutage gibt es in quasi allen Bereichen des Lebens ein gewisses Ungleichgewicht. Bei militärischen Operationen z.B. verkalkuliert sich regelmäßig eine Seite, was die Siegeschancen betrifft – ein klassischer Fall von asymmetrischer Verteilung von Informationszugang.

In einer idealen Welt würden Verhandlungen wie ein Schachspiel funktionieren: Alle Figuren auf dem Schachbrett und alle möglichen Züge sind beiden Seiten bekannt, alles ist offen und transparent. Doch die Wirklichkeit sieht nun mal anders aus.

Der neue Gedanke an diesem Wirtschaftsmodell ist, dass die menschliche Imperfektion miteinbezogen wird. Im Gegensatz zu Vorgängermodellen wird nicht davon ausgegangen, dass Informationssymmetrie herrscht und sich alle Akteure so verhalten, wie auf dem Papier kalkuliert.

Die Ökonomen, die diese Wirtschaftstheorie vertreten, erklären, dass dieses Phänomen der asymmetrischen Information dazu führt, dass es eine sog. "Adverse Selektion" (auch "Negativauslese" genannt) gibt, die gewisse Parteien und Personen in der Welt der Wirtschaft benachteiligt.

Du suchst noch VWL Nachhilfe? Dann schau doch mal bei Superprof vorbei!

Die Prospect-Theorie

Die Prospect-Theorie – auch "Prospekt-Theorie" oder "Neue Erwartungstheorie" genannt – wurde 1979 von den Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky entwickelt. Diese Wirtschaftstheorie besagt, dass Individuen nicht immer rationale Entscheidungen treffen, wie das in den bisherigen Wirtschaftstheorien angenommen wurde.

Kahnemann und Tversky zeigten in ihren Untersuchungen, dass Einzelpersonen Gewinn und Verlust unterschiedlich bewerten, und dabei mögliche Verluste stärker berücksichtigt werden als mögliche Gewinne. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch vom Begriff der "Verlustaversion".

Laut den beiden Psychologen ist es also so, dass wir Menschen manche unserer Entscheidungen mehr aufgrund bestimmter Emotionen und Erfahrungen fällen, und eben nicht auf Basis von Logik und Rationalität.

Diese Theorie zählt auch zum Bereich der Verhaltensökonomie und erklärt, warum manche Menschen manchmal unlogische Entscheidungen auf den Finanzmärkten treffen oder mittragen.

Das Wichtigste in Kürze

- Entwickelt 1979 von Daniel Kahneman und Amos Tversky

- Menschen treffen nicht immer rationale Entscheidungen

- Gewinne und Verluste werden unterschiedlich bewertet; Verluste wirken oft stärker (Verlustaversion)

- Entscheidungen werden oft durch Emotionen und Erfahrungen beeinflusst

- Die Theorie gehört zur Verhaltensökonomie und erklärt irrationale Finanzmarktentscheidungen

Erfahre mehr über berühmte Ökonomen wie Kahnemann und Tversky.

Die Spieltheorie

Die Spieltheorie kann auf ein breites Spektrum von Feldern angewandt werden – von der Psychologie über Politik bis hin zur Biologie und der Geschäftswelt.

Die Theorie untersucht im Grunde menschliche Konflikte und Zusammenarbeit in Zeiten des Wettbewerbs sowie die Strategien, die Einzelne in der Folge anwenden.

Die Spieltheorie im Feld der Volkswirtschaft unterstreicht die Prinzipien der Klassischen Ökonomie:

- Arbeitsteilung: Die "Spieler" helfen sich gegenseitig.

- Freier Handel: Teilnehmer bieten ihre Werte und Fähigkeiten zum Tausch an.

- Kein staatlicher Eingriff: Der Spielausgang ergibt sich von allein.

Der Faktor der unsichtbaren Hand bezieht sich auch darauf, dass alle Spielteilnehmer fair und kalkuliert spielen.

Die Spieltheorie konnte manche Dinge erklären, die bis dahin noch nicht berücksichtigt worden waren. So findet man zum Beispiel eine Erklärung für den "Unvollkommenen Wettbewerb", der nicht in allen Wirtschaftstheorien vorkommt.

Einer der Pioniere auf diesem Gebiet war John von Neumann, doch es gab noch viele weitere, die einen Beitrag leisteten, z.B. John Nash, der das Modell "Nash-Gleichgewicht" entwickelte.

Fazit: Lerne mehr über Dein Lieblingswirtschaftsmodell

Es gibt zahlreiche Wirtschaftstheorien und -modelle. Wenn Du Dich aber für Wirtschaftswissenschaften interessierst oder z.B. Volkswirtschaft studieren möchtest, gibt es ein paar, um die Du einfach nicht herumkommst, und über die Du etwas besser und vertiefter Bescheid wissen solltest.

Um Dich weiter in das Thema Ökonomie und die bekanntesten Wirtschaftstheorien einzulesen, gibt es ein paar Bücher die besonders empfehlenswert sind.

So kannst Du:

- Mehr über Wirtschaftstheorien lernen, die Dich besonders interessieren

- Nachvollziehen, was große Ökonomen wie Smith, Keynes & Co. antrieb

- Dein Wirtschaftswissen erweitern und im Unterricht fundiert mitdiskutieren

Wenn Du Dich also in eine bestimmte Theorie einarbeiten willst, empfiehlt es sich natürlich zunächst das Hauptwerke des jeweiligen Ökonomen selbst zu lesen. Leih oder kauf Dir z.B. The Wealth of Nations oder Das Kapital.

Doch natürlich gibt es auch Sekundärliteratur zu solch monumentalen Werken, die die Wirtschaftstheorien erklären, aufschlüsseln und in den jeweiligen historischen Kontext rücken. Gerade am Anfang sind solche Erklärwerke eine große Hilfe.

Du willst es noch ein bisschen professioneller und Das Wirtschaftsstudium richtig rocken? Wie wäre es dann mit einem privaten Tutor, der Dir individuell hilft, die wichtigsten Wirtschaftstheorien zu verstehen und Deinen eigenen Wirtschaftshorizont zu erweitern?

Auf Superporf findest Du zahlreiche Wirtschaftslehrer und -lehrerinnen, die Dir dabei helfen können. Und wer weiß, vielleicht steht unter der nächsten großen Wirtschaftstheorie des 21. Jahrhunderts ja dann Dein Name?

Quellen

- Bildung, B. F. P. (2021, June 23). ökonomisches Modell | bpb.de. bpb.de. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20260/oekonomisches-modell/

- Start. (n.d.). Klassische Nationalökonomie. https://www.herder.de/staatslexikon/artikel/klassische-nationaloekonomie/

- Bildung, B. F. P. (2021a, June 23). Marxismus | bpb.de. bpb.de. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20092/marxismus/

- Finanz-Wiki | Markteffizienzhypothese. (n.d.). https://www.ginmon.de/wiki/markteffizienzhypothese/

- Bildung, B. F. P. (2021a, June 23). Keynesianismus | bpb.de. bpb.de. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19777/keynesianismus/

- Wohltmann, H. (2018, February 19). Monetarismus. Gabler Wirtschaftslexikon. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/monetarismus-41881/

Mit KI zusammenfassen:

Marx und andere gehen von einem mit der Produktion geschaffenen Wert aus -> Arbeitswerttheorie. Das führte bei der Anwendung dieser Theorie in den sozialistischen Ländern zu enormen Problemen.

Der Begriff „Freier Markt“ ist irreführend. Der Markt denkt nicht und der Markt lenkt nicht, der hat keine Einrichtungen dafür. Alles, was auf dem Markt wie angeboten wird, bestimmen Menschen, alles was dort wie gekauft wird, ebenfalls. Algorithmen helfen dabei, doch diese haben keine Eigeninteressen. Sie werden für Auftraggeber programmiert und sollen für diese wirken.

Folglich kann nicht der Markt mehr oder weniger frei sein, sondern das kann nur auf die Anbieter und die Konsumenten zutreffen.

Der Markt ist der Ort des Tauschs und damit auch der Wertbildung. Auf ihm wird gezeigt, was im ökonomischen Sinn wie bedeutsam für die Menschen ist.

Der Markt kann zwar nicht in seiner „Entscheidungsfreiheit“, jedoch in seiner Funktionalität eingeschränkt werden. Das geschah vor allem im Sozialismus durch die Mangelwirtschaft. In der jetzigen Gesellschaft wurde der Markt vor allem im Wohnbereich schon recht weit eingeschränkt.

Danke für die Übersicht! Ich vermisse die Doughnut Ökonomie (Kate Raworth) als einzige Theorie mit einer Antwort auf die Frage nach Wirtschaft innerhalb planetarer Grenzen. Diese Ergänzung würde den Artikel auf die Höhe der Zeit bringen.