Neurobiologie ist neben Themen wie Genetik und Evolution ein wesentlicher Bestandteil des Abiturfachs Biologie. Als Vorbereitung auf deine Abiturprüfung solltest du dir also genügend Zeit nehmen, dich mit den Grundlagen der Neurobiologie auseinanderzusetzen und dir die wichtigsten Begrifflichkeiten, Abläufe und Prinzipien zu merken.

Ein gutes Verständnis des menschlichen Nervensystems hilft dir aber nicht nur im Abitur sondern auch dabei, dich und deinen Körper besser verstehen zu können. Wusstest du zum Beispiel, dass das Gehirn aus rund 100 Milliarden Neuronen und 100 Billionen Synapsen besteht? In dieser menschlichen Schaltzentrale finden die meisten Prozesse der Informationsverarbeitung statt.

In diesem Artikel findest du eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte der Neurobiologie als Abiturthema in Bio. Damit solltest du eine gute Grundlage für deine Abiturvorbereitung legen können. Du kannst dein vorhandenes Wissen auffrischen und vielleicht sogar den ein oder anderen neuen Aspekt mitnehmen.

Was ist Neurobiologie?

Neurobiologie ist spannender, als du vielleicht zunächst denken magst – denn es handelt sich um eine Wissenschaft, die grundlegende Vorgänge im menschlichen Gehirn und Körper erklärt. Kurz gesagt: Alle Abläufe, Wirkmechanismen, Zusammenhänge und Prinzipien des menschlichen (und tierischen) Nervensystems. Es handelt sich um einen bedeutenden Teilbereich der Biologie.

Während sich Disziplinen wie beispielsweise die Ökologie eher mit externen Faktoren der Umwelt befassen, untersucht die Neurobiologie also Prozesse innerhalb des menschlichen Körpers.

Unterteilungsformen der Neurobiologie

Es handelt sich bei der Neurobiologie um eine noch recht junge Wissenschaft, die sich erst in den vergangenen 100 Jahren etabliert hat. Voraussetzungen für die Entstehung dieser Disziplin waren schließlich auch technische Entwicklungen, die die Erforschung des Gehirns und der Nervenzellen überhaupt erst möglich gemacht haben.

Es gibt zwei wesentliche Unterteilungsformen des Nervensystems.

- Zum einen kann eine Unterteilung auf anatomischer Basis erfolgen in das zentrale Nervensystem (im Rückenmark und Gehirn) sowie das periphere Nervensystem.

- Eine zweite Möglichkeit liegt in einer funktionalen Unterteilung in das vegetative Nervensystem, das unbewusste und unwillkürliche Vorgänge steuert, sowie das somatische Nervensystem, das sich um bewusste und willkürliche Vorgänge kümmert.

Wie wäre es mit online Biologie Nachhilfe mit Superprof?

Praktisches Beispiel von Reiz und Reaktion

Was sich konkret alles hinter dem Nervensystem verbirgt, kannst du dir zunächst vielleicht nur schwer vorstellen. Ein Beispiel: Das Telefon klingelt, du wendest dich diesem zu und hebst ab. Von außen beobachtet ist das die gesamte Situation.

Doch in deinem Inneren geht hier jede Menge vor sich: Über die Ohren wird ein Reiz – das Klingeln des Telefons – wahrgenommen und verarbeitet. Verschiedene Zellen sind daran beteiligt, den Reiz so umzuwandeln, dass schließlich eine zu beobachtende Reaktion erfolgt – das Abheben des Telefons.

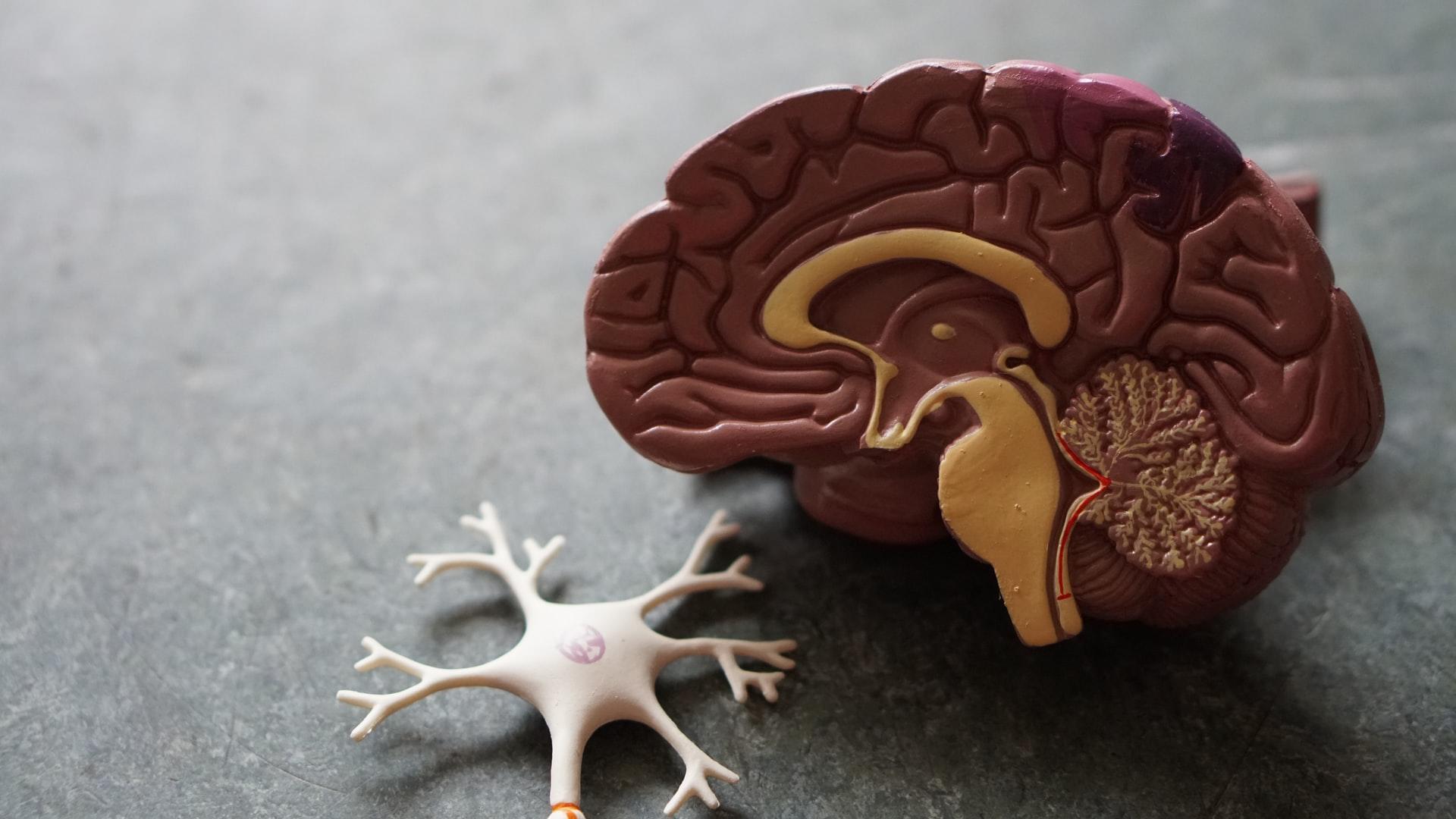

Der gesamte Prozess zwischen Reiz und Reaktion läuft im Nervensystem ab und wird von der Neurobiologie untersucht. Im Zentrum der Informationsverarbeitung steht das Gehirn, da sich hier der Großteil der Neuronen, ein anderes Wort für Nervenzellen, befindet. Die unterschiedlichen Nervenzellen, ihr Aufbau und ihre Funktionen stellen wir dir im nachfolgenden Abschnitt vor.

Der Aufbau von Nervenzellen

Das Nervensystem besteht aus vielen, vielen kleinen Nervenzellen. Diese bilden die kleinste Einheit des Nervensystems sowie die physiologische Grundlage aller neurobiologischen Abläufe. Allein im Gehirn befinden sich etwa 100 Milliarden davon.

Die Aufgabe einer Nervenzelle liegt in der Informationsverarbeitung, also in der Aufnahme, der Verarbeitung und der Weitergabe einer Information.

Auch im restlichen Körper, vor allem im Rückenmark und den Sinnesorganen, befinden sich jede Menge weitere Neuronen. Mit der Geburt ist übrigens bereits die maximale Anzahl an Nervenzellen vorhanden. Denn anders als andere Zellen können Neuronen sich nicht teilen und dadurch vermehren.

Ein Neuron besteht grundsätzlich aus den drei Teilen:

- Zellkörper (Soma),

- Dendriten und

- Axon.

Die baumartigen Dendriten sowie das Axon – ein langer Fortsatz der Zelle – sind dafür zuständig, Informationen aufzunehmen oder an umliegende Nerven- oder Muskelzellen weiterzugeben. Ein Axon kann unter Umständen bis zu über einem Meter groß werden. Als Axonshügel bezeichnet man den Übergang zwischen Zellkörper und Axon.

Diese Information kann auch Abiturthema in Bio sein!

Synapsen: Kommunikation zwischen Nervenzellen

Bei den Verbindungen zwischen den Zellen, von denen eine bis zu 10.000 besitzen kann, spricht man von Synapsen. Es gibt sowohl chemische als auch elektrische Synapsen. Während die elektrischen Synapsen mit elektrischen Reizen arbeiten, sind für die Übertragung über chemische Synapsen Transmitter, also chemische Botenstoffe notwendig.

Im Rahmen der Informationsübertragung kann man präsynaptische und postsynaptische Neurone unterscheiden.

Präsynaptische Zellen:

Sie senden die Informationen aus.

Postsynaptische Neuronen:

Sie nehmen die gesendeten Informationen auf.

Isolation der Nervenzellen für schnelle Signale

Damit keine Informationen verloren gehen und diese zudem möglichst schnell weitergetragen werden können, verfügen viele Nervenzellen über eine gute Isolation in Form einer Ummantelung – ähnlich wie ein Stromkabel. Diese Ummantelung heißt Myelinscheide oder auch Markscheide.

Die Zellen, die diese bilden, sind nach ihrem Entdecker benannt und heißen Schwannsche Zellen. Diese stellen das isolierende Myelin her und wickeln sich um das Axon herum. Dabei wird die Myelinscheide in regelmäßigen Abschnitten von Lücken, den Ranvierschen Schnürringen, unterbrochen.

Solch isolierte Neuronen werden als markhaltige Neuronen eingesetzt und kommen insbesondere dort vor, wo Informationen in Form von elektrischer Spannung besonders schnell weitergegeben werden müssen. Diese erregte elektrische Spannung nennt man in der Neurobiologie auch Aktionspotential.

Finde bei Superprof passende Biologie Nachhilfe.

Aktionspotential vs. Ruhepotential

Nervenzellen kommunizieren über elektrische Signale, die man in zwei grundlegende Zustände unterteilen kann: das Ruhepotential und das Aktionspotential.

Das Ruhepotential beschreibt den „normalen“ Zustand einer Zelle, wenn sie nicht aktiv ist. In diesem Zustand ist das Innere der Zelle negativ geladen im Vergleich zur Außenseite. Diese elektrische Spannung entsteht durch unterschiedliche Verteilungen von positiv geladenen Ionen (Kationen) und negativ geladenen Ionen (Anionen) auf beiden Seiten der Zellmembran.

Besonders wichtig dafür ist die Natrium-Kalium-Pumpe, die aktiv Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen hinein transportiert – jeweils entgegen ihrem natürlichen Konzentrationsgefälle.

Das Aktionspotential ist das Gegenteil: Es entsteht, wenn die Nervenzelle auf einen Reiz reagiert. Dabei kehrt sich die Spannung kurzzeitig um – die Innenseite der Zelle wird positiv gegenüber der Außenseite.

Diese schnelle, kurzzeitige Veränderung des Membranpotentials ermöglicht es der Zelle, Informationen weiterzuleiten. So können Reize an andere Nervenzellen, Sinneszellen oder Muskelzellen weitergegeben werden – und wir können beispielsweise Fahrrad fahren, einen Film schauen oder telefonieren.

Kurz gesagt:

- Das Ruhepotential hält die Zelle im „Bereitschaftszustand“.

- Das Aktionspotential ist der kurze „Feuerblitz“, der die Information weiterleitet.

Der Wechsel zwischen Ruhepotential und Aktionspotential ist also ausschlaggebend für die Reizübertragung in unserem Nervensystem.

Verschiedene Neurotransmitter im Überblick

Neurotransmitter sind die chemischen Botenstoffe bzw. Übertragungsstoffe, die dafür verantwortlich sind, dass Reize und Informationen von einer Zelle an die andere weitergeleitet werden. Diese kommen an chemischen Synapsen zum Einsatz und sind von hoher Bedeutung für die Erregungsübertragung.

Gespeichert werden diese Transmitter in synaptischen Vesikeln, winzig kleine Bläschen. Die Moleküle eines Transmitters und die Rezeptoren – d.h. die Zellen der Sinnesorgane, die die externen Reize aufnehmen – passen wie Schlüssel und Schloss ineinander.

Je nach Wirkung und Bedeutung kommen unterschiedliche Transmitter zum Einsatz. Grundsätzlich unterscheidet man außerdem zwischen Echten Transmittern (kurzlebig) und Neuro-Hormonen (langlebiger). Im Folgenden stellen wir dir einige wichtige Botenstoffe kurz vor.

Die wichtigsten Botenstoffe auf einen Blick:

- Acetylcholin: Muskelsteuerung und Gedächtnis

- Adrenalin: Stressreaktion und Energie

- Dopamin: Motivation und Belohnung

- Endorphon: Schmerzhemmung und Glücksgefühl

- Serotonin: Stimmung und Schlafregulation

Acetylcholin

Als wichtigster Botenstoff wird Acetylcholin gewertet. Dieser ist verantwortlich für die Steuerung vegetativer Vorgänge bei Wirbeltieren. Er leitet Informationen zwischen dem Nervenzellenende und der Muskelfaser weiter und sorgt damit für Muskelkontraktion – sämtliche Muskelfunktionen basieren also auf diesem Neurotransmitter.

Außerdem steuert Acetylcholin in weiten Teilen das vegetative Nervensystem und beeinflusst somit Blutdruck, Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, Herzschlag und Gehirnaktivitäten.

Adrenalin

Adrenalin bezeichnet ein bekanntes Stresshormon, das von der Nebennierenrinde produziert und in physischen wie psychischen Belastungssituationen ausgeschüttet wird. Dieser Prozess hat seinen evolutionsbiologischen Zweck noch im sogenannten Flucht-oder-Kampf-Modus: Der Mensch musste sich spontan an eine äußere Situation anpassen und schnell angemessen reagieren können.

Heute löst zwar nicht mehr der Säbelzahntiger diesen Modus aus, sondern moderne Stressoren wie Druck auf der Arbeit, Stau oder Streit, das Prinzip hat sich aber in den letzten 30.000 Jahren nicht groß verändert. Die Ausschüttung von Adrenalin resultiert in:

- erhöhter Herzfrequenz und erhöhtem Blutdruck,

- angespannten Muskeln,

- verminderten Verdauungsprozessen und

- einer geringeren Schmerzempfindlichkeit.

Zudem wird durch Glykolyse und Lipolyse Energie freigesetzt.

Dopamin

Dopamin sorgt für die Weiterleitung einer Erregung von der Nervenzelle an die Muskelzelle und steuert damit die allgemeine Motorik. Außerdem spielt dieser Botenstoff auch im Belohnungssystem eine Rolle und sorgt für Euphorie und Glücksgefühle.

Endorphin

Der Botenstoff Endorphin zählt zu den Opioden und senkt demzufolge die Schmerzempfindsamkeit des Menschen. Dazu hemmen bzw. blockieren sie die Übertragung gewisser Reize an das schmerzverarbeitende Zentrum im Gehirn.

Serotonin

Das Hormon und Neurotransmitter Serotonin beeinflusst zahlreiche Prozesse im Körper. Es trägt unter anderem dazu bei, dass wir morgens wach werden, und spielt eine Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks.

Außerdem ist Serotonin entscheidend für unsere Stimmung, unser Wohlbefinden und unser Schmerzempfinden. Ein Mangel an Serotonin kann daher zu Angstzuständen, Depressionen oder Migräne führen. Auch Schlafstörungen und verminderte Konzentrationsfähigkeit können auftreten, wenn der Serotoninspiegel zu niedrig ist.

Ciao Prüfungsangst: Mit guter Vorbereitung sicher ins Abi

Die bevorstehende Abiturprüfung kann in der Tat jede Menge Druck und Sorge auslösen. Das beste Heilmittel gegen Prüfungsangst ist und bleibt die optimale Prüfungsvorbereitung! Umso sicherer du dich im Lernstoff fühlst, umso weniger Angst musst du vor der Abiturklausur in Biologie haben.

Wenn du das Gefühl hast, dass du alleine nicht weiterkommst und immer noch Fragen offen bleiben, ist vielleicht der private Nachhilfeunterricht eine Option für dich. Gemeinsam mit einem Tutor kannst du individuelle Fragen klären, alle Biologiethemen noch einmal durchsprechen – ob Neurobiologie, Genetik oder Evolution.

Der Unterricht findet entweder einzeln oder in der Gruppe statt – und je nachdem, wie du es bevorzugst, online oder persönlich. Die meisten Lehrkräfte auf Superprof bieten eine kostenlose Probestunde – du hast also nichts zu verlieren!

Wir wünschen dir viel Erfolg beim Lernen für deine Bio-Prüfung im Abitur und drücken dir die Daumen!

Quellen

- Neurobiologie: in: Lexikon der Neurowissenschaft, 04.08.2004, [online] https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/neurobiologie/8520.

- Aktionspotential: in: Kenhub, 03.11.2023, [online] https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential.

- Medi-Karriere: Neurotransmitter: Wirkungsweise und Beispiele | Medi-Karriere, in: Medi-Karriere, 27.10.2025, [online] https://www.medi-karriere.de/wiki/neurotransmitter/.

Mit KI zusammenfassen: