„Es war einmal …“, kaum ein Satz weckt so schnell Bilder im Kopf wie dieser. Märchen sind kurze Erzählungen voller Magie, Prüfungen und Wunderwesen, die seit Jahrhunderten in allen Kulturen erzählt werden. Sie handeln von mutigen Helden und Heldinnen, bösen Gegenspielern, sprechenden Tieren und magischen Dingen und sie vermitteln oft wichtige Botschaften über Mut, Liebe, Gerechtigkeit oder Klugheit.

Ganz allgemein sind Märchen frei erfundene Geschichten, die weder eine konkrete Zeit noch einen realen Ort benennen. Stattdessen erschaffen sie eine eigene, zeitlose Welt, in der Gut und Böse klar erkennbar sind, auch wenn es manchmal überraschende Grauzonen gibt.

Märchen sind also nicht nur alte Geschichten für Kinder, sie sind Kulturerbe, Unterrichtsstoff und zeitlose Inspiration.

Teste dein Wissen über die bekanntesten Märchen in unserem Märchenquiz.

Märchen: Definition, Aufbau und Elemente

Märchen sind kurze Fantasiegeschichten, die zur Epik gehören und seit Jahrhunderten mündlich überliefert oder schriftlich festgehalten wurden. Sie spielen nicht an einem festen Ort oder in einer bestimmten Zeit, sondern wirken zeitlos erkennbar an Formeln wie „Es war einmal …“ oder „… und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“

Dabei unterscheidet man zwei große Formen:

- Volksmärchen sind über viele Generationen mündlich überliefert und wurden erst später aufgeschrieben, wie bei den Brüdern Grimm.

- Kunstmärchen dagegen stammen von einzelnen Autoren oder Autorinnen wie Hans Christian Andersen. Sie sind kunstvoller erzählt und beschäftigen sich oft stärker mit inneren Konflikten oder psychologischen Themen.

Typisch für Märchen ist ihre einfache Sprache: kurze Sätze, Wiederholungen und klare Gegensätze wie „arm vs. reich“ oder „gut vs. böse“. Figuren sind oft stereotyp gezeichnet: die böse Stiefmutter, der mutige Königssohn oder die hilfsbereite Fee.

Tiere und Pflanzen können sprechen, magische Dinge wie Spiegel oder Äpfel greifen ins Geschehen ein. Häufig begegnen dir Zahlensymbole (3 Aufgaben, 7 Zwerge, 12 Brüder). Am Ende steht fast immer ein Happy End, bei dem das Gute belohnt und das Böse bestraft wird.

So erkennst du die typische Struktur:

1️⃣ Märchenanfang „Es war einmal …“ leitet eine zeitlose Fantasiewelt ein.

2️⃣ Ausgangssituation & Konflikt Eine einfache Situation wird gestört, oft durch ein Verbot oder Unglück.

3️⃣ Prüfungen Die Hauptfigur muss Aufgaben bestehen, meist drei, die immer schwieriger werden.

4️⃣ Helfer & Magie Feen, Tiere oder Zaubergegenstände unterstützen bei der Lösung.

5️⃣ Lösung & Belohnung Das Gute siegt: Hochzeit, Reichtum oder Glück sind die Belohnung.

6️⃣ Schlussformel „… und wenn sie nicht gestorben sind …“ beendet die Geschichte.

Die Funktion von Märchen geht über Unterhaltung hinaus: Sie vermitteln Werte, geben Orientierung und zeigen anhand einfacher Rollenbilder, welches Verhalten belohnt oder bestraft wird.

Zur Abgrenzung: Während Fabeln meist Tiere mit klarer Moral zeigen, Sagen reale Orte und Zeiten aufgreifen und Legenden heilige Gestalten verehren, bleiben Märchen universell, ortlos und symbolisch.

Märchen Liste: Entdecke die schönsten Geschichten

Märchen gibt es auf der ganzen Welt und obwohl sie ganz unterschiedlich klingen, drehen sie sich oft um ähnliche Themen: Mut, Klugheit, Liebe, Hoffnung und der Kampf gegen das Böse. Sie zeigen dir, dass auch kleine Figuren Großes bewirken können und dass man manchmal nur Vertrauen oder eine gute Portion List braucht, um Hindernisse zu überwinden.

Hier ein paar bekannte Beispiele für Märchen aus verschiedenen Kulturen:

| Märchen | Kurzbeschreibung |

|---|---|

| Schneewittchen | Ein Mädchen mit Haut so weiß wie Schnee wird von der bösen Stiefmutter verfolgt, aber von sieben Zwergen und einem Prinzen gerettet. |

| Hänsel und Gretel | Zwei Kinder überlisten eine Hexe im Lebkuchenhaus und finden mit Mut den Weg nach Hause. |

| Frau Holle | Eine fleißige Tochter wird mit Gold belohnt, ihre faule Schwester mit Pech bestraft. |

| Rumpelstilzchen | Ein geheimnisvolles Männlein hilft beim Spinnen von Gold, verlangt aber den Erstgeborenen – außer sein Name wird erraten. |

| Die kleine Meerjungfrau | Eine Meerjungfrau gibt ihre Stimme auf, um Mensch zu werden, doch ihre Liebe endet tragisch. |

| Des Kaisers neue Kleider | Ein Kaiser wird von Betrügern getäuscht und läuft nackt durch die Stadt, bis ein Kind die Wahrheit ruft. |

| Der standhafte Zinnsoldat | Ein einbeiniger Zinnsoldat erlebt Abenteuer und beweist Liebe und Treue bis in den Tod. |

| Die Schneekönigin | Ein Junge wird von einem Eissplitter verzaubert und durch die Tränen seiner Freundin erlöst. |

| Der Froschkönig | Ein verwunschener Frosch wird durch ein Versprechen und Treue in einen Prinzen verwandelt. |

| Der gestiefelte Kater | Ein kluger Kater verhilft seinem armen Herrn mit List und Stiefeln zu Reichtum und Macht. |

| Dornröschen | Eine Prinzessin fällt durch einen Fluch in 100-jährigen Schlaf und wird von einem Prinzen erlöst. |

| Aschenputtel / Cendrillon | Ein unterdrücktes Mädchen wird mit Hilfe von Magie zur Prinzessin und heiratet den Prinzen. |

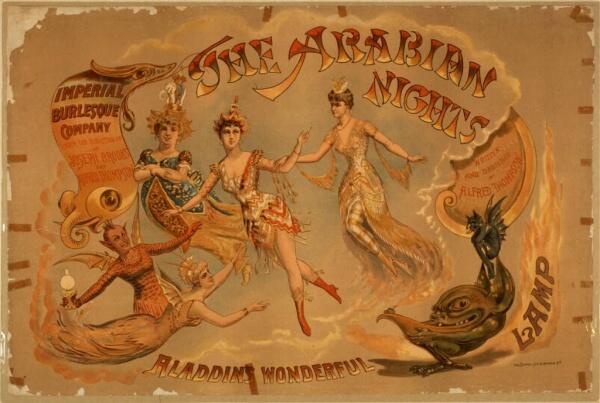

| Aladin und die Wunderlampe | Ein Junge findet eine Lampe mit einem Dschinn, der ihm Wünsche erfüllt und Abenteuer schenkt. |

| Ali Baba und die 40 Räuber | Ein armer Mann entdeckt das geheime Versteck einer Räuberbande und rettet sich mit Klugheit. |

| Sindbad der Seefahrer | Ein Abenteurer reist über die Meere, trifft auf fantastische Wesen und überlebt gefährliche Prüfungen. |

| Momotarō – der Pfirsichjunge | Ein Junge, aus einem Pfirsich geboren, zieht mit Tieren in den Kampf gegen Dämonen. |

| Die Legende von der weißen Schlange | Eine Schlange in Menschengestalt verliebt sich in einen Mann – eine Geschichte von Liebe und Tragik. |

| Anansi, die Spinne | Die Spinne Anansi trickst Gegner aus und beweist, dass Köpfchen stärker als Muskeln sein kann. |

| Der Löwe und der Hase | Ein schwacher Hase überlistet den mächtigen Löwen – ein Sieg der Klugheit über Stärke. |

| Popol Vuh | Heilige Texte der Maya mit märchenhaften Geschichten von Prüfungen und Kämpfen gegen Götter. |

| Die Legende der Kokopelli | Eine mythische Flötenspieler-Figur bringt den Menschen Fruchtbarkeit, Musik und Freude. |

| Der Kolibri bringt das Feuer | Ein winziger Kolibri bringt den Menschen das Feuer und zeigt Mut trotz seiner Größe. |

👑 Schneewittchen (Deutschland, Gebrüder Grimm)

Bestimmt erinnerst du dich noch an das Märchen von der schönen Königstochter mit Haut so weiß wie Schnee.

Sie entkommt der bösen Stiefmutter, findet Zuflucht bei sieben Zwergen und wird schließlich durch einen Prinzen erlöst.

Typisch deutsch und trotzdem weltweit bekannt.

🧜♀️ Die kleine Meerjungfrau (Hans Christian Andersen, Dänemark)

Dieses Märchen ist ganz anders als die Disney-Version. Die Meerjungfrau opfert ihre Stimme, um Mensch zu werden und Liebe zu finden. Am Ende steht kein klassisches Happy End, sondern eine lehrreiche Geschichte über Sehnsucht, Opferbereitschaft und Verlust.

🪔 Aladin und die Wunderlampe (1001 Nacht, Orient)

Aladin entdeckt zufällig eine Lampe mit einem mächtigen Dschinn, der ihm Wünsche erfüllt.

Seine Abenteuer sind voller Magie, Gefahren und cleverer Wendungen, fast wie ein orientalisches Gegenstück zu den Grimmschen Märchen.

🕷 Anansi, die Spinne (Ghana, Westafrika)

Anansi ist schlau, witzig und manchmal auch egoistisch. In vielen afrikanischen Märchen überlistet er stärkere Gegner. Er ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Köpfchen oft mehr zählt als rohe Kraft.

📜 Popol Vuh (Maya, Guatemala)

Dieser heilige Text enthält märchenhafte Erzählungen voller Prüfungen und Abenteuer. Besonders die Geschichten der Zwillingsbrüder Hunahpú und Xbalanqué, die gegen Götter und die Unterwelt antreten, sind bis heute faszinierend.

Märchenfiguren: Bekannte Charaktere und Typen

Egal ob Volks- oder Kunstmärchen, sie alle leben von ihren typischen Figuren. Schon nach ein paar Sätzen erkennst du sie: die mutige Heldin, der fiese Gegenspieler, das sprechende Tier oder die hilfreiche Fee. Figuren in Märchen sind oft bewusst einfach gezeichnet: „gut“ oder „böse“, „aktiv“ oder „passiv“. Dadurch kannst du ihre Rolle sofort verstehen und weißt, wer welche Aufgabe in der Geschichte übernimmt.

Die Helden und Heldinnen sind meist Königstöchter, Prinzen oder unterschätzte Kinder. Sie müssen Prüfungen bestehen, zeigen Mut und beweisen, dass selbst die Schwachen Großes erreichen können, wie Aschenputtel, Hans im Glück oder das tapfere Schneiderlein.

Auf der anderen Seite stehen die Gegenspieler: Hexen, Stiefmütter, Zauberer, Riesen oder sogar der Teufel. Sie stellen Fallen, nutzen ihre Macht aus oder versuchen, die Held*innen zu zerstören. Ohne sie gäbe es keine Spannung, doch am Ende siegt fast immer das Gute.

Besonders spannend sind Trickster-Figuren wie der gestiefelte Kater, der listige Fuchs oder die Spinne Anansi aus Afrika. Sie sind schlau, doppeldeutig und zeigen, dass Witz manchmal mächtiger ist als rohe Gewalt.

Dazu kommen die Helferfiguren: gute Feen, weise Alte, sprechende Tiere oder magische Gegenstände wie „Tischlein-deck-dich“. Sie tauchen oft im entscheidenden Moment auf und schenken Rat, Mut oder Zauberhilfe.

Die Gebrüder Grimm: Wer sie waren und wie die Märchen-Sammlung entstand

Jacob (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) waren Brüder aus Hanau, die sich schon als Studis in Marburg in Sprache und alte Geschichten verliebten. Eigentlich starteten sie mit Jura, aber schnell zog es sie in Bibliotheken, zu alten Texten, Dialekten und Mythen. Kurz: absolute Sprach-Nerds.

Später arbeiteten beide als Bibliothekare und Gelehrte (u. a. in Kassel, Göttingen, Berlin) und schrieben nebenbei Grundlagenwerke wie die Deutsche Grammatik, die Deutsche Mythologie und starteten das riesige Deutsche Wörterbuch.

Die Märchensammlung der Gebrüder Grimm entstand um 1806 in der Stimmung der Romantik: Viele Intellektuelle wollten „Volksgut“ bewahren. Auf Anregung von Achim von Arnim und Clemens Brentano begannen die Grimms, Erzählungen aus ihrem Umfeld aufzuschreiben.

Familien Hassenpflug und Wild, Bekannte, Nachbarinnen und besonders die Erzählerin Dorothea Viehmann aus Niederzwehren bei Kassel.

Die Brüder erfanden die Märchen also nicht, sie sammelten, verglichen und formten sie sprachlich.

1812 erschien Band 1 der Kinder- und Hausmärchen (86 Texte), 1815 Band 2. Erstmal war das kein Mega-Hit. Doch Wilhelm polierte die Sprache, strich Derbes, betonte Moral und klare Gut/Böse-Kontraste, damit wurden die Texte familientauglich.

Mit der „Kleinen Ausgabe“ (1825) und frühen Übersetzungen (ab 1823 ins Englische) kam der Durchbruch: Von Wohnzimmern über Schulen bis in Universitäten las man nun „Grimms Märchen“.

Mit KI zusammenfassen: