Musik kann Leben verändern. Sie kann das Leben junger Menschen zum Besseren wenden.

Noel Gallagher

Saiteninstrumente, darunter auch Gitarren, gehören in Deutschland zu den am meisten verkauften Musikinstrumenten. Nur Klaviere und andere Tasteninstrumente wurden in den letzten Jahren häufiger gekauft.

Mit einer Gitarre in der Hand, wirst du vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber Musik machen kann dir selbst und allen, die dir zuhören, Gutes tun.

Zum Erlernen des Instruments gehören natürlich einige Grundkenntnisse in Spieltechnik und Musiktheorie. Aber schon ziemlich schnell kannst du anfangen Songs in deinem Lieblingsmusikstil nachzuspielen oder vielleicht sogar eigene Songs auf der Gitarre für dich selbst oder deine Band zu schreiben.

Wenn du dich für Rockmusik interessierst, kannst du deine ersten Schritte genauso gut mit einer akustischen Gitarre wie mit einer elektrischen Gitarre machen.

Obwohl der Stil sehr vielseitig ist und Jimi Hendrix ganz anders klingt als Eric Clapton, Rock 'n' Roll ein anderes Publikum begeistert als Heavy Metal, gibt es vieles, das für die Rockmusik und die Rock Guitar im Allgemeinen gilt.

Ratschläge für einen guten Einstieg in die Rockgitarre

Bevor du dich an dein erstes Solo wagst, verschiedene Effekte auf der E-Gitarre austestest und dich mit Verzerrungen austobst, gilt es einige Grundlagen der Rock Guitar zu kennen und zu üben.

Die Wahl des Plektrums

Nimm ein eher festes Plektrum, das vorne zugespitzt ist. Für Rock Gitarre Anfänger sind die meisten Medium Standard Picks gut geeignet. Ein weiches Plektrum verbiegt sich beim Anschlag ein wenig und der Klang wird dadurch leicht verzerrt. So klingt es weniger präzise und hat auch nicht die Härte, die du dir für meisten Rocksongs wünschst.

Wenn du bereits an das Spielen mit Plektrum gewöhnt bist, kannst du auch zu einem Heavy Pick greifen. Dieses ist noch dicker und fester, wodurch der Klang noch einmal etwas härter wird.

Die Spitze erlaubt es dir, schnell und präzise zu spielen, was vor allem bei Soli wichtig ist. Wenn sie dir bei begleitendem Strumming im Weg ist, kannst du das Plektrum auch um 90 oder sogar 180 Grad drehen. Damit hast du eine abgerundete Fläche, die etwas leichter über die Saiten gleitet.

Die Haltung des Plektrums

Das Plektrum dient als Verlängerung der Finger, um die Saiten anzuschlagen. Es wird zwischen den Daumen und den Zeigefinger gelegt, sodass es ohne Kraftaufwand gut festgehalten werden kann und nur die Spitze herausschaut.

Zu Beginn sollte das Plektrum möglichst parallel zu den Saiten gehalten werden. Mit der Zeit kann der Winkel variiert werden, um unterschiedliche Sounds zu kreieren. Das braucht aber etwas Übung und sollte erst ausprobiert werden, wenn du die Bewegung gut kontrollieren kannst.

Die Position der Schlaghand

Die Schlaghand ist die Hand, in der du das Plektrum hältst und mit der du die Saiten anschlägst. Für die Meisten ist das also die rechte Hand; bei Linkshänder Gitarrist*innen ist es die linke Hand.

Du hast vielleicht schon gesehen, dass nicht alle Gitarrist*innen ihre Schlaghand gleich halten. Manche stützen sie mit dem kleinen Finger auf dem Korpus ab, während andere die Hand auf den Steg auflegen.

Für die Rock Gitarre ist das Auflegen auf dem Steg die geeignetere Variante. Du kannst sie von dort aus beliebig vor- und zurückschieben, um Saiten abzudämpfen, oder eben nicht. Das Spielen mit gedämpften Saiten heißt Palm Muting und wird in Tabs durch die Abkürzung P.M. angegeben.

Die Bewegung kommt aus dem Handgelenk und nicht aus dem Ellenbogen. Der Arm der Schlaghand sollte sich während dem Spielen möglichst nicht bewegen. Solltest du es nicht schaffen, die Saiten anzuschlagen, ohne den Arm zu bewegen, hältst du möglicherweise das Plektrum falsch.

Die Beweglichkeit des Handgelenks muss trainiert und langsam aufgebaut werden. Nur so sind irgendwann schnelle und doch präzise Bewegungen möglich, ohne zu verkrampfen. Wenn du merkst, dass du beim Üben verkrampfst, solltest du sofort eine Pause einlegen und das Handgelenk lockern. Eine langfristige Überbelastung kann sonst zu einer unangenehmen und schmerzhaften Sehnenscheidenentzündung führen.

Bei manchen Songs bietet es sich auch an, die Saiten zu zupfen.

Die Töne auf der Gitarre kennen

Auch wenn man oft sagt, dass zum Gitarre Lernen weder Notenkenntnisse noch ein Grundwissen in Musiktheorie möglich ist, wird es dir doch helfen, wenn du zumindest weißt, wie die Töne heißen und wo du sie auf dem Gitarrengriffbrett finden kannst. Nur so wirst du mit einem Akkordsheet arbeiten können und wissen, wo du deine Finger hinlegen musst.

Für Gitarre Anfänger ist es vor allem wichtig, die Töne auf den obersten zwei Saiten mindestens bis zum 5. Bund zu kennen. Diese sind nämlich in vielen einfachen Rocksongs die Grundtöne für die benötigten Chords und geben dir auch für alle weiteren Lernschritte eine gute Orientierung.

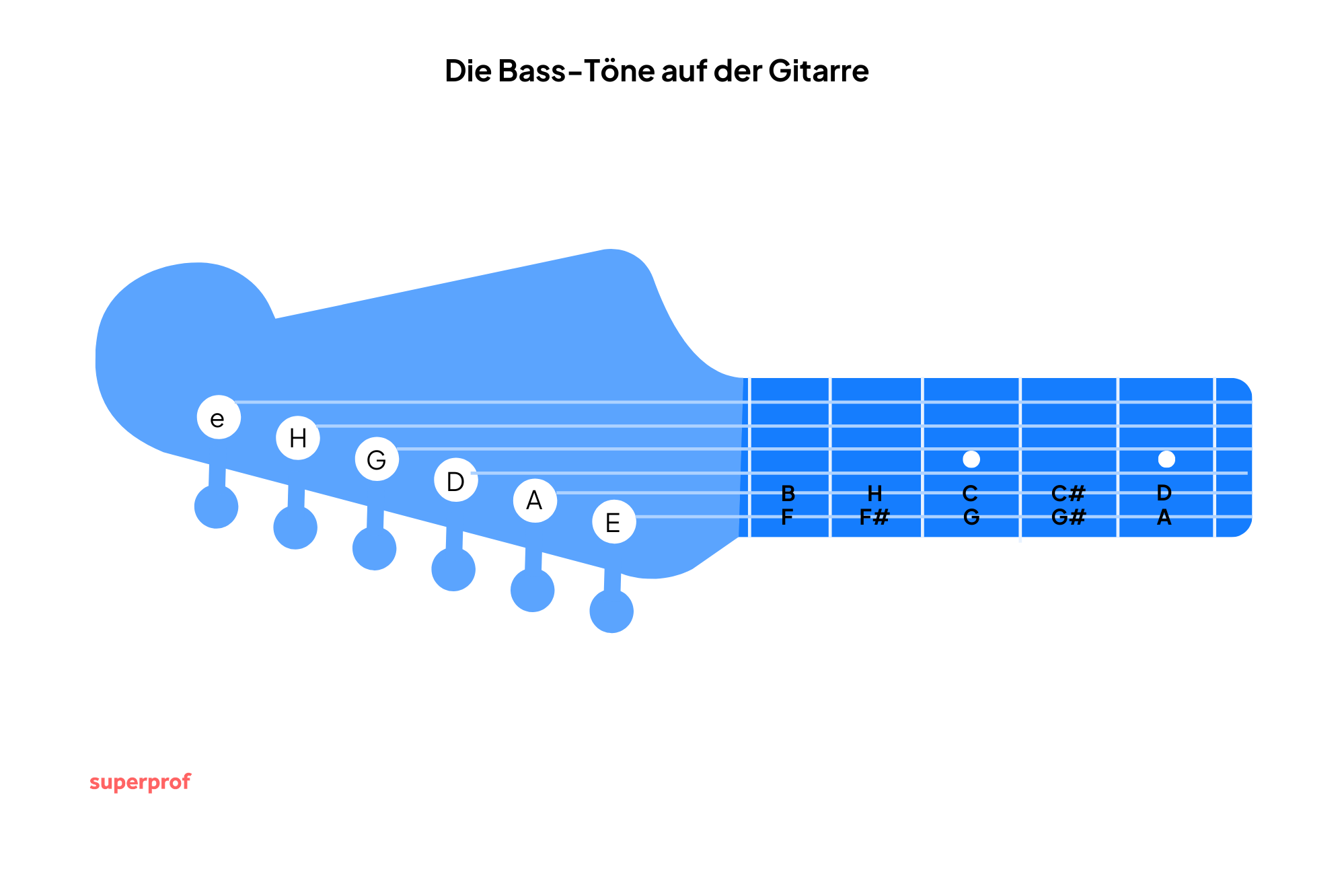

Zunächst solltest du dir aber einprägen, wie die Saiten heißen. Diese werden in der Regel nach dem Ton benannt, der erklingt, wenn sie leer angeschlagen werden. Von oben nach unten (also von der dicksten zur dünnsten) kannst du sie dir mit folgendem Merkspruch einprägen: Eine Alte Dumme Gans Hat’s eilig.

Werden die Saiten mit Zahlen benannt, fängt man aber unten bei der dünnsten an zu zählen:

- 1. Saite: e

- 2. Saite: H

- 3. Saite: G

- 4. Saite: D

- 5. Saite: A

- 6. Saite: E

Um die Tonhöhe einer Saite zu verändern, drückt man sie in der Nähe eines Bundstäbchens (in Richtung Korpus) herunter. Von Bund zu Bund liegen die Töne einen Halbton auseinander. Wenn du bereits weißt, dass es innerhalb einer Oktave 12 Halbtöne gibt, wird dir schnell auffallen, dass im 12. Bund also wieder der gleiche Ton erklingen wird, wie auf der leer angeschlagenen Saite; nur eben eine Oktave höher.

Eine Gitarre wird standardmäßig so gestimmt, dass das Intervall von einer Saite zur nächst höheren eine Quarte, also fünf Halbtonschritte. Dementsprechend findest du im fünften Bund immer genau denselben Ton wie auf der darunterliegenden Leersaite. Die einzige Ausnahme ist hier die 2. Saite, die nur eine große Terz höher gestimmt ist als die 3. Hier verschiebt sich also das ganze Prinzip um einen Bund in Richtung Kopf der Gitarre.

Für die Rhythmik Gitarre in der Rockmusik sind vor allem die beide tiefsten Saiten (5. und 6.) interessant.

Die Powerchords auf der Gitarre

Im E-Gitarren Unterricht wirst du sicherlich Powerchords (auch fifth chords oder Powerakkorde) lernen. In der Rock Musik wird diese Form von Akkorden sehr oft verwendet, da sie sich für das Spielen mit verzerrtem Sound gut eignen. Aber auch auf der Akustikgitarre eignen sie sich sehr gut, um den vollen, fetten Klang zu erreichen, der im Rock gewünscht ist.

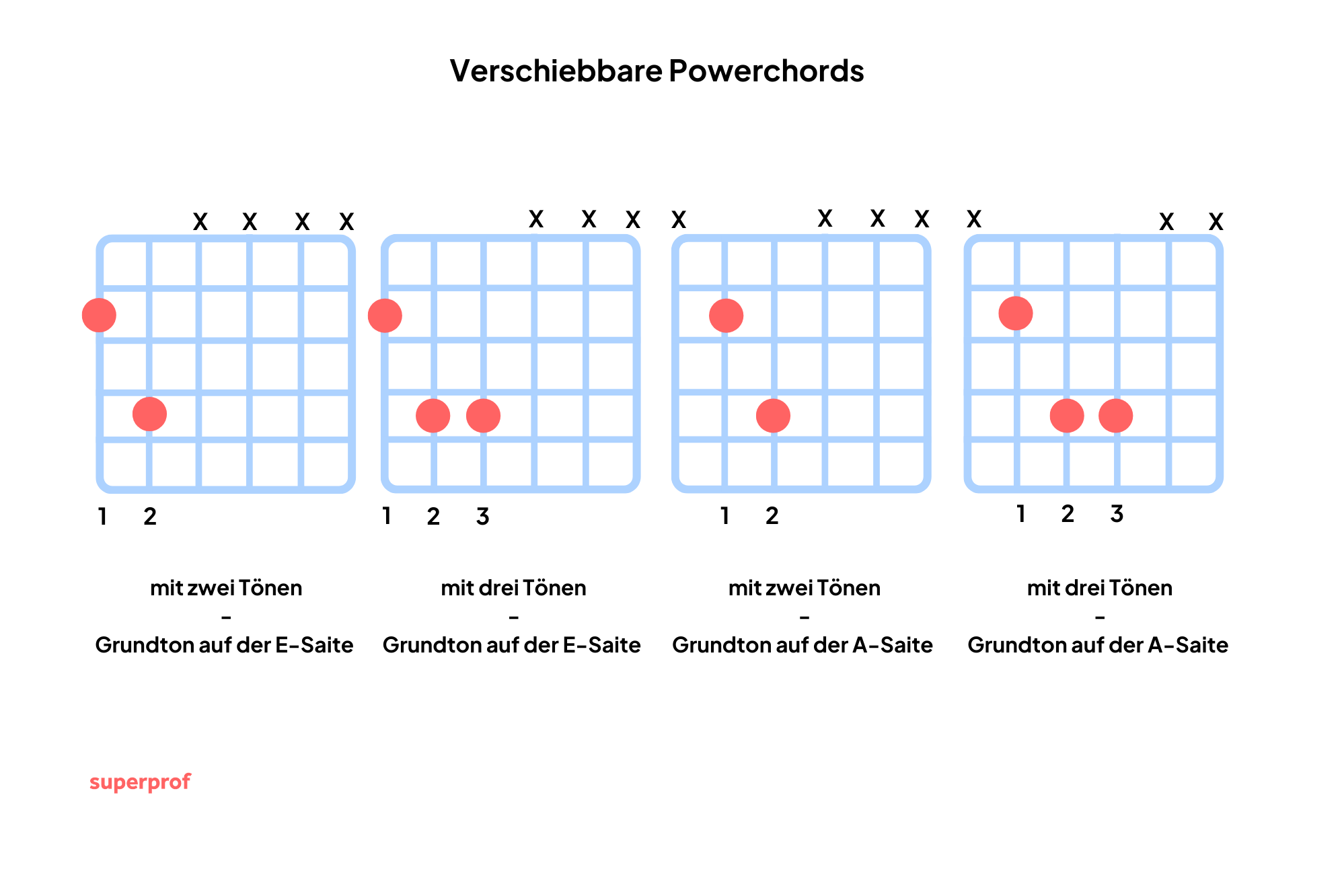

Bei Powerchhords handelt es sich um vereinfachte Akkorde, die nur aus zwei oder drei Tönen bestehen. Es sind Dreiklänge, bei denen die Terz weggelassen wird. Um den Klang voller zu machen, wird oft der Grundton oktaviert. Du spielst also, den Grundton, die Quinte und die Oktave.

Die Power Akkorde sind neutrale Akkorde, die weder besonders fröhlich noch traurig klingen. Das liegt daran, dass sie aufgrund der fehlenden Terz keinem Tongeschlecht, Dur oder Moll, zugeordnet werden können.

Sie klingen insgesamt weniger reich und nicht so dissonant wie beispielsweise typische Jazz Gitarrenakkorde. Trotzdem können sie sehr interessant sein, wenn ein voller, gesättigter Klang erwünscht ist.

Powerchords sind recht einfach auf der Gitarre zu spielen. Es reicht aus, sich das Griffbild einzuprägen und zu wissen in welchem Bund, welcher Grundton liegt. Und schon kannst du sie an jeder beliebigen Stelle auf dem Griffbrett spielen; ganz ohne Noten lesen zu können.

Es werden zwei Grundformen unterschieden: Die E-Form hat ihren Grundton auf der E-Saite, die A-Form auf der A-Saite.

Den Grundton spielst du mit dem Zeigefinger; die Quinte ist auf der darunterliegenden Saite zwei Bünde weiter und du greifst sie mit dem Mittelfinger. Wenn du die Oktave hinzufügen möchtest, findest du sie eine Saite weiter unten im gleichen Bund wie die Quinte. Hierfür benutzt du den Ringfinger.

Auf ein Griffbrettdiagramm übertragen sieht das so aus:

Die leeren Saiten werden nicht angeschlagen, außer wenn es der Grundton ist: Einen E5 Akkord kannst du natürlich auch mit einer leerer E-Saite und zwei Fingern im zweiten Bund spielen.

Du suchst Gitarrenunterricht? Entdecke über Superprof unsere zahlreichen Angebote und Standorte (z.B. Gitarrenunterricht Bochum, Gitarrenunterricht Braunschweig oder auch Gitarrenunterricht München).

Gitarren Riffs üben

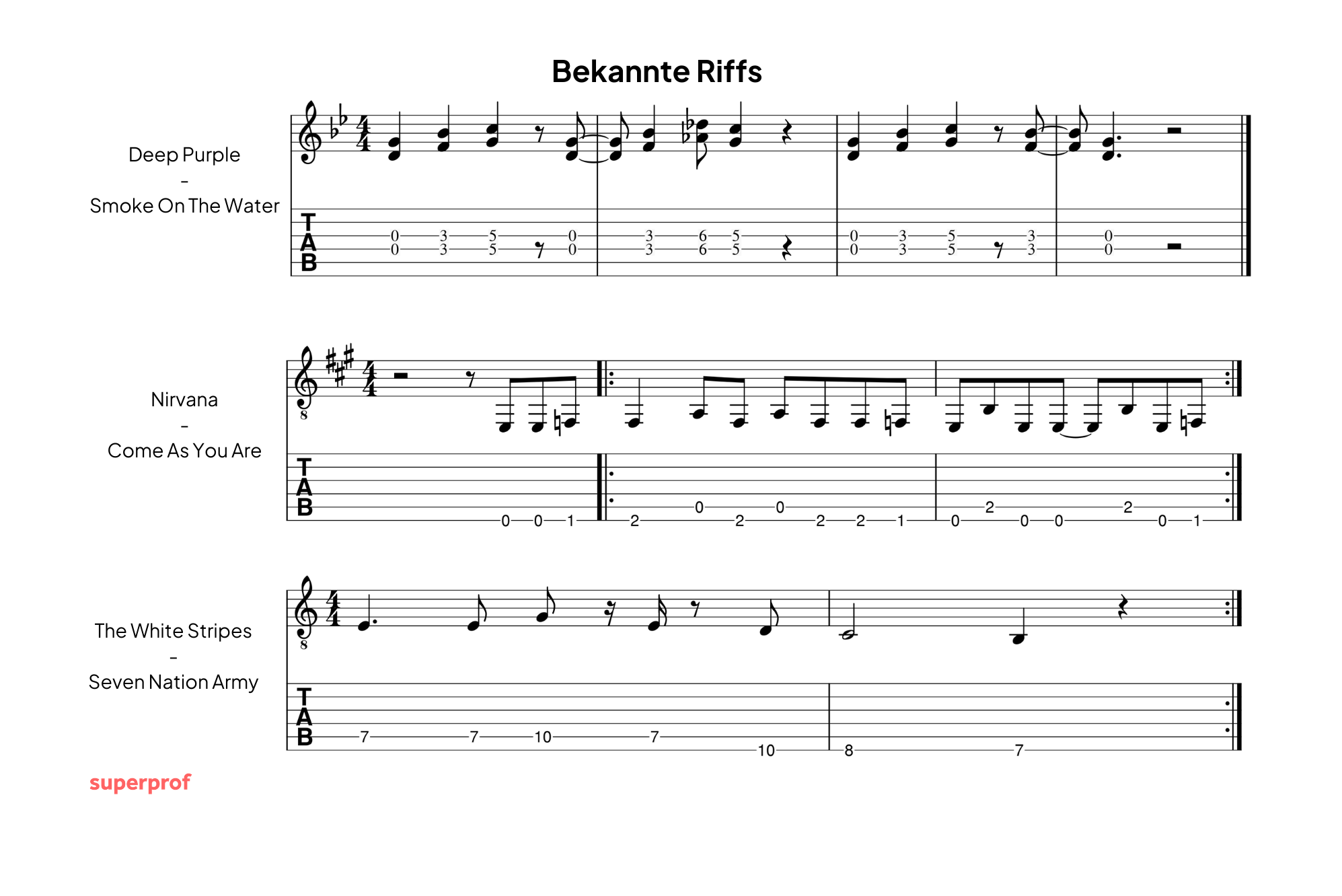

Ein Riff ist eine melodische oder rhythmische Phrase, die wiederholt wird und einen hohen Wiedererkennungswert hat. Oft erkennt man ein Musikstück in erster Linie an seinem Riff. Die meisten Riffs sind ein bis acht Takte lang.

Um ein Gitarren Riff gut spielen zu können, solltest du folgende Punkte beachten:

- Die Finger auf die richtige Stelle legen.

- Die Saiten im richtigen Moment greifen.

- Die Melodie gut kennen und voraus denken, was als nächstes kommt (sogar dann, wenn du nach Noten oder Tabs spielst).

- Die richtige Saite anschlagen.

- Die Töne sauber zum Klingen bringen (greife die Saite immer so nah wie möglich am Bundstäbchen).

- Die linke und die rechte Hand koordinieren und die Saite in dem Moment anschlagen, in dem du sie greifst.

Um ein Riff spielen zu lernen, geht man am besten Schritt für Schritt vor. Fange mit einer Abfolge von zwei Tönen oder Akkorden an und übe den Wechsel ganz langsam. Sobald du ihn auch etwas schneller sicher spielen kannst, kannst du den nächsten Ton oder Akkord anhängen und wieder langsam anfangen.

Achte gut darauf, dass alles klar und sauber klingt und du immer die richtige(n) Saite(n) anschlägst. Wenn du das nicht schaffst, spielst du zu schnell.

Höre dir bekannte Gitarrenriffs an, die recht einfach zu lernen sind:

Auch wenn du so langsam anfängst, dass du die Melodie noch nicht erkennen kannst, empfiehlt es sich ein Metronom zu benutzen, um von Anfang an im richtigen Rhythmus zu spielen.

Der Rhythmus im Rock

Egal welchen Musikstil auf der Gitarre du spielen möchtest, der Rhythmus ist das A und O. Eine falsche Note von Zeit zu Zeit ist schnell wieder vergessen und verhindert in der Regel nicht, dass man einen Song erkennen kann. Ist der Rhythmus (inkl. Betonungen) ungenau, geht der Wiedererkennungswert verloren und das Zuhören macht keinen großen Spaß mehr, da der Drive verloren geht oder das ständige Variieren des Tempos irritiert.

In der Rock Musik wird meistens straight gespielt. Das bedeutet, dass die Achtel ganz exakt und gleichmäßig verteilt sind; anders als beispielsweise im Blues, wo die Achtel ternär gespielt werden. Eine Begleitung auf der Rock Gitarre besteht häufig aus einer Kombination von Basstönen und einzelnen eingeworfenen, betonten Chords. Das Ganze wird trotz des hohen Tempos oft nur mit Abschlägen gespielt.

In diesem YouTube-Video stellt dir Christian von Gitarrenunterricht.de einige bekannte Rock Rhythmen vor, die du mit Powerchords spielen kannst:

Eine häufig verwendete Spieltechnik auf der Rock Guitar ist das Palm Muting, bei dem die Saiten mit der Schlaghand leicht abgedämpft werden. Durch das gezielte Abheben der Hand, das die Saiten frei schwingen und lange ausklingen lässt, können Akzente gesetzt werden.

Zum Erzeugen einer typischen Rock-Rhythmik kommen häufig auch Ghost Notes zum Einsatz. Darunter versteht man Noten, bei denen die Saiten zwar angeschlagen werden, aber so stark abgedämpft sind, dass nicht wirklich ein Ton erklingt. Es handelt sich dabei viel mehr um einen perkussiven Schlag, der dem Rhythmus mehr Dynamik und Groove verleihen soll.

Die verschiedenen Techniken des Gitarrenspiels kannst du im Gitarrenunterricht erlernen.

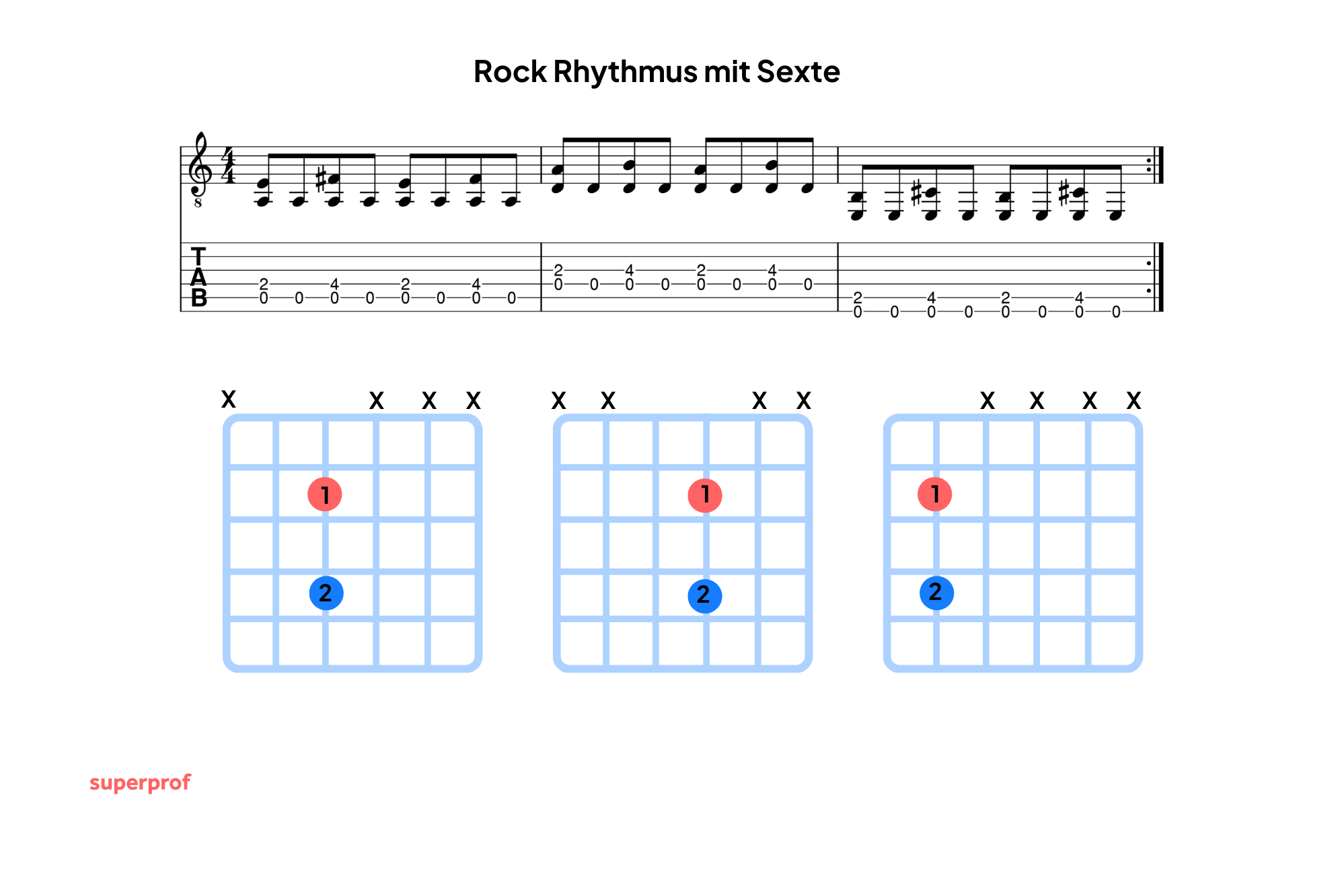

Eine typische Gitarrenbegleitung, die ein direktes Erbe aus dem Blues ist und die du insbesondere im Rock 'n' Roll sehr häufig hören kannst, ist der stetige Wechsel zwischen dem Quint- und dem Sext-Akkord. Wie der Name schon vermuten lässt, wird bei einem Sext-Powerchord die Quinte durch die Sexte ersetzt. Diese findest du jeweils zwei Bünde näher am Hals als die Quinte.

Als Gitarre Anfänger probierst das am besten erstmal mit den Akkorden A5, D5 und E5 aus, da du für diese die leeren Saiten als Grundton nutzen kannst. Um das Ganze auch in anderen Tonarten zu spielen, braucht es etwas Übung, da die Finger recht weit gespreizt werden müssen.

Die pentatonische Tonleiter

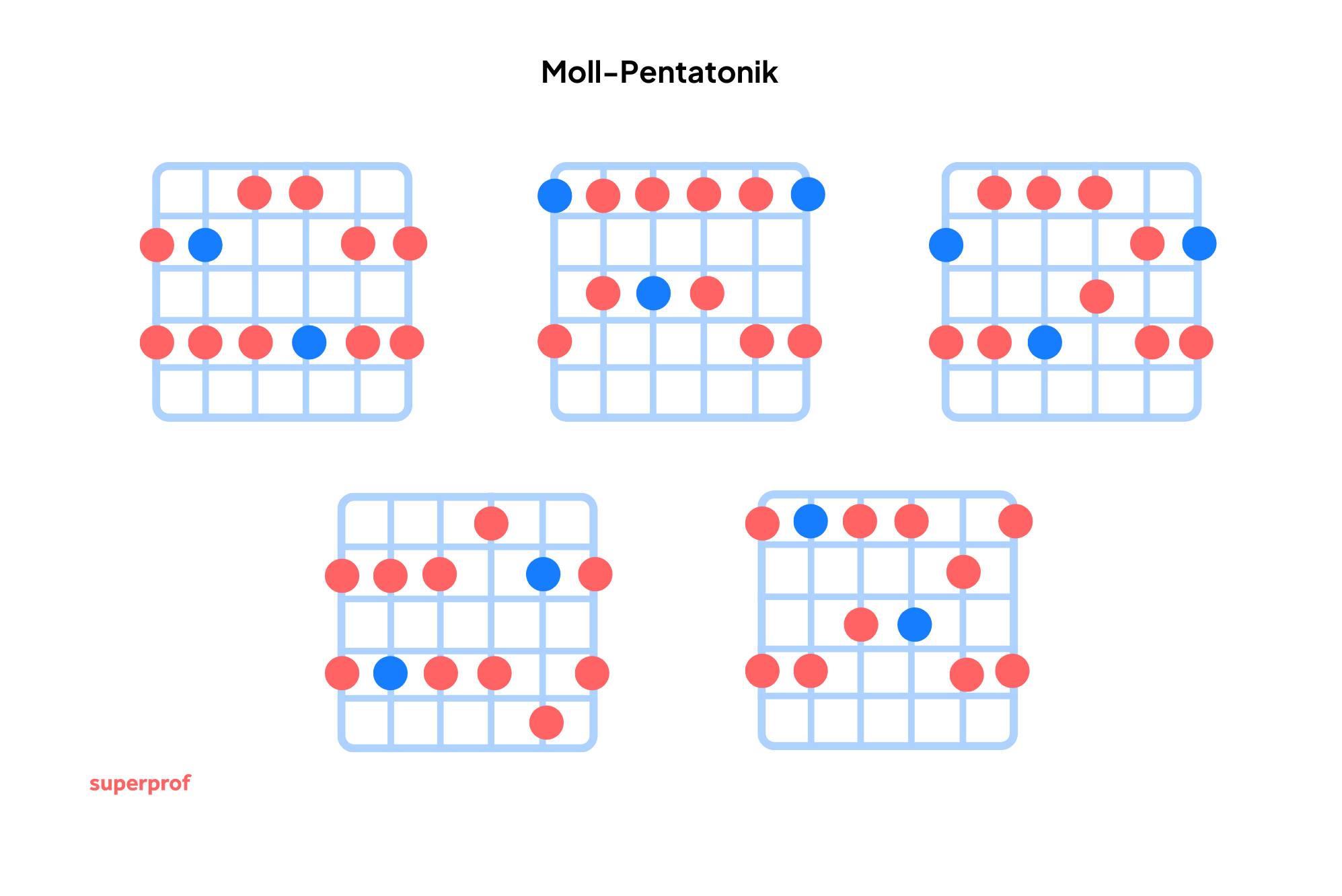

Ob du bereits in einer Band spielst oder erstmal für dich zu Hause übst, du wirst wahrscheinlich bald Lust haben, dein erstes eigenes Solo zu spielen. Die beste Voraussetzung dafür ist, die pentatonische Tonleiter in Moll zu kennen. Diese wird sowohl im Rock als auch im Blues sehr häufig als Grundlage für Improvisationen verwendet. Oft ist es sogar die erste Tonleiter die Gitarrist*innen lernen.

Penta ist das griechische Wort für fünf. Eine pentatonische Tonleiter besteht also aus fünf Tönen innerhalb einer Oktave. Die Töne liegen immer mindestens einen Ganzton auseinander. Die pentatonische Tonleiter gibt es auch in Dur. Diese wird aber etwas weniger häufig verwendet. Wenn es nicht genauer präzisiert wird, ist in der Regel die Moll-Variante gemeint.

Eine pentatonische Tonleiter kannst du in jeder beliebigen Tonart spielen. Welche die passende ist, hängt von den Akkorden ab, die in dem Song vorkommen. Du musst sie aber nicht für jede Tonart einzeln auswendig kennen. Wenn du die Fingersätze einmal kennst, kannst du sie ganz einfach auf den richtigen Grundton verschieben.

Nimm dir Zeit, um mit der pentatonischen Tonleiter vertraut zu werden. Übe sorgfältig die einzelnen Fingersätze. Als Ergänzung kannst du dir bekannte Soli und Riffs in der jeweiligen Tonart raussuchen und versuchen, sie nach Gehör oder mithilfe von Noten und Tabs nachzuspielen.

Auf YouTube findest du auch unzählige Videos, in denen dir genau gezeigt wird, wie die einzelnen Parts von bekannten Songs gespielt werden. Wenn du gerne mit Noten arbeitest, kannst du dir auch ein entsprechendes Buch besorgen. Meistens enthält ein Song-Buch auch eine Audio-CD oder einen Download-Link, damit man auch gleich die passenden Jam-Tracks zum Improvisieren zur Hand hat.

Nach einiger Zeit wirst du bereit sein, dein erstes eigenes Solo zu spielen. Egal ob du im klassischen Rock, Punk, Pop oder Metal auf der Gitarre zu Hause bist, mit der pentatonischen Moll-Tonleiter kannst du in fast jedem Musikstil punkten.

Du brauchst Hilfe beim Lernen der pentatonischen Tonleiter? Wie wär's mit einem Gitarrenlehrer online?

Wie sind Rock-Songs aufgebaut?

Das Auswendig Lernen bekannter Lieder und auch das Komponieren eigener Songs in einer Band oder alleine wird wesentlich einfacher, wenn man mit dem klassischen Aufbau von Songs. Wenn du dir Rock und Pop Music genau anhörst, wird dir schnell auffallen, dass sich die meisten in ihrer Struktur ähnlich sind. Sie bestehen in der Regel aus mehreren Teilen, die sich jeweils durch ein bestimmte Akkordfolge und ein rhythmisches Muster charakterisieren. Fast alle dieser Teile kommt in der Regel mehrmals pro Song vor; manchmal mit kleinen Variationen.

Die einfachste Song-Struktur ist ein Wechsel zwischen Strophen (Verse) und Refrain (Chorus). Viele Rock-Songs haben zudem eine Bridge, ein Intro und ein Outro, die jeweils nur einmal vorkommen. Zwischen Strophe und Refrain wird teilweise als Überleitung noch ein Pre-Chorus eingefügt. Solo-Parts werden häufig über eine Strophe ohne Text gespielt. Die Begleitung bleibt also dieselbe.

Ein typischer Song-Ablauf kann wie folgt aussehen:

- Intro

- Verse

- Pre-Chorus

- Chorus

- Verse

- Pre-Chorus

- Bridge

- Chorus

- Outro

Bevor du dich daran machst einen neuen Song einzuüben, solltest du dir immer erst den Ablauf genau notieren. Du lernst dann jeden Teil einzeln spielen und kannst sie hinterher in der richtigen Reihenfolge zu dem ganzen Song zusammensetzen.

Die Rockmusik ist aus dem Blues heraus entstanden. Die nahe Verwandtschaft lässt sich insbesondere in frühen Formen wie dem Rock ’n’ Roll (z.B. Rockabilly) sehr gut erkennen. Aber auch im Metal und sogar in der Popmusik tauchen typische Blues-Muster immer wieder auf.

Der typische 12-taktige Blues kommt mit nur drei Akkorden aus, die immer in einer bestimmten Abfolge wiederholt werden. Diese Akkordfolge und ihre gängigsten Variationen und Erweiterungen durch einen vierten Akkord finden sich auch in der heutigen Pop- und Rockmusik noch sehr häufig.

Es handelt sich dabei um eine Folge aus der ersten (Tonika), der vierten (Subdominante) und der fünften Stufe (Dominante). Erweitert wird sie häufig durch die sechste (Tonika-Parallele) oder etwas seltener durch die zweite Stufe (Subdominantenparallele).

Wenn du dich dazu ermutigst, etwas in die Musiktheorie einzusteigen und dich mit Stufenakkorden auseinanderzusetzen, kannst du ganz einfach bekannte Songs in andere Tonarten übertragen oder mit deiner Band eigene Kompositionen nach diesem Muster zusammenstellen.

Mit KI zusammenfassen: