Graph einer Funktion

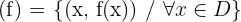

Graph

Um eine Funktion darzustellen, untersuchen wir die verschiedenen Arten von Funktionen sowie deren Definitionsbereich.

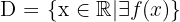

Definitionsbereich einer Funktion

Definitionsbereich einer Polynomfunktion

Der Definitionsbereich einer Polynomfunktion ist die gesamte reelle Achse, also  .

.

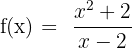

Definitionsbereich einer rationalen Funktion

Eine rationale Funktion hat die Form  , donde

, donde  Polynome sind. Der Definitionsbereich ist

Polynome sind. Der Definitionsbereich ist  minus die Werte, für die der Nenner 0 wird. Also

minus die Werte, für die der Nenner 0 wird. Also  .

.

Definitionsbereich einer Wurzelfunktion mit ungeradem Wurzelexponenten

Eine Wurzelfunktion hat die Form  . Wenn

. Wenn  ungerade ist, lautet der Definitionsbereich

ungerade ist, lautet der Definitionsbereich  .

.

Definitionsbereich einer Wurzelfunktion mit geradem Wurzelexponenten

Eine Wurzelfunktion hat die Form  . Wenn

. Wenn  gerade ist, besteht der Definitionsbereich aus allen Werten, für die der Radikand größer oder gleich 0 wird. Also

gerade ist, besteht der Definitionsbereich aus allen Werten, für die der Radikand größer oder gleich 0 wird. Also

Definitionsbereich einer Logarithmusfunktion

Eine Logarithmusfunktion hat die Form  . Der Definitionsbereich besteht aus allen Werten, für die der Radikand größer oder gleich 0 wird. Also

. Der Definitionsbereich besteht aus allen Werten, für die der Radikand größer oder gleich 0 wird. Also  .

.

Definitionsbereich einer Exponentialfunktion

Eine Exponentialfunktion hat die Form  , wobei

, wobei  eine Konstante ist; der Definitionsbereich ist

eine Konstante ist; der Definitionsbereich ist  .

.

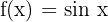

Defintionsbereich einer Sinusfunktion

Der Definitionsbereich einer Sinusfunktion ist  .

.

Definitionsbereich einer Kosinusfunktion

Der Definitionsbereich einer Kosinusfunktion ist

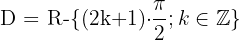

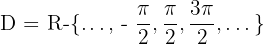

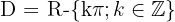

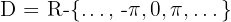

Definitionsbereich einer Tangensfunktion

Der Definitionsbereich einer Tangensfunktion ist

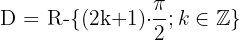

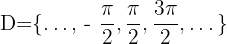

Definitionsbereich einer Kotangensfunktion

Der Definitionsbereich einer Kotangensfunktion ist:

Definitionsbereich einer Sekansfunktion

Der Definitionsbereich einer Sekansfunktion ist:

Definitionsbereich einer Kosekansfunktion

Der Definitionsbereich einer Kosekansfunktion ist:

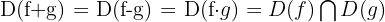

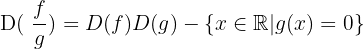

Definitionsbereich beim Rechnen mit Funktionen

Symmetrie

Symmetrie in Bezug auf die Ordinatenachsen

Gerade Funktion

Um zu wissen, ob eine Funktion gerade ist, muss folgende Bedingung erfüllt sein:

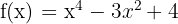

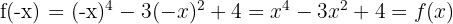

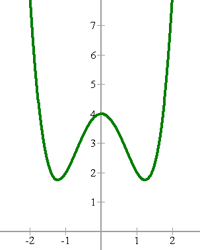

Beispiel:

Um herauszufinden, ob eine Funktion gerade ist, müssen wir die Funktion für  auswerten. Das heißt,

auswerten. Das heißt,  . Somit ist die Bedingung einer geraden Funktion erfüllt. Die Grafik zeigt uns die Symmetrie zur y-Achse.

. Somit ist die Bedingung einer geraden Funktion erfüllt. Die Grafik zeigt uns die Symmetrie zur y-Achse.

Symmetrie zum Ursprung

Ungerade Funktion

Um zu wissen, ob eine Funktion ungerade ist, muss folgende Bedingung erfüllt sein:

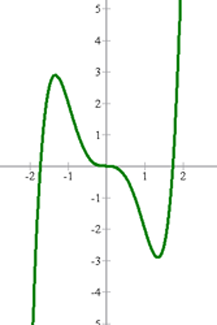

Beispiel:

Um herauszufinden, ob die Funktion ungerade ist, müssen wir die Funktion für  auswerten. Das heißt,

auswerten. Das heißt,  . Somit ist die Bedingung erfüllt, dass es sich um eine ungerade Funktion handelt.

. Somit ist die Bedingung erfüllt, dass es sich um eine ungerade Funktion handelt.

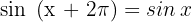

Periodizität

Die Funktion  ist periodisch mit der Periode

ist periodisch mit der Periode  . Somit gilt:

. Somit gilt:

Wenn  periodisch mit der Periode T ist, so ist es auch

periodisch mit der Periode T ist, so ist es auch  : die Periode ist

: die Periode ist  .

.

Schnittpunkte mit den Achsen

Schnittpunkte mit der x-Achse

Um die Schnittpunkte mit der x-Achse zu bestimmen, nehmen wir  und lösen die resultierende Gleichung.

und lösen die resultierende Gleichung.

Schnittpunkte mit der y-Achse

Um die Schnittpunkte mit der y-Achse zu bestimmen, nehmen wir  und berechnen den Wert von

und berechnen den Wert von  .

.

Beispiele zu Schnittpunkten mit den Achsen

Asymptoten

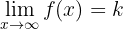

Horizontale Asymptoten

oder

,

,

wobei y = k

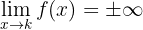

Vertikale Asymptoten

,

,

wobei x = k

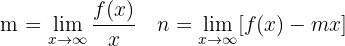

Schiefe Asymptoten

Die Asymptoten haben die Form  . Somit

. Somit

Beispiel

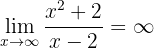

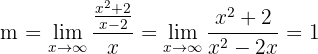

Berechne die Asymptoten der Funktion

Horizontale Asymptoten Wir stellen fest, dass wenn wir den Grenzwert berechnen, dieser unendlich ist:  Deshalb gibt es keine horizontalen Asymptoten. Vertikale Asymptoten Hier ist der Grenzwert

Deshalb gibt es keine horizontalen Asymptoten. Vertikale Asymptoten Hier ist der Grenzwert  Somit ist die vertikale Asymptote

Somit ist die vertikale Asymptote  . Schiefe Asymptoten Wir lösen die entsprechenden Grenzwerte nach

. Schiefe Asymptoten Wir lösen die entsprechenden Grenzwerte nach  und

und  auf.

auf.

Somit ist die Asymptote

Somit ist die Asymptote

Parabeläste

Es gibt Parabeläste, wenn:

oder

Parabelast in Richtung der y-Achse

Parabelast in Richtung der x-Achse

Monotonieverhalten

Um das Monotonieverhalten zu untersuchen, befolgen wir folgende Schritte:

1 Funktion ableiten:

2 Die Nullstellen der 1. Ableitung berechnen. Hierfür nehmen wir:  .

.

3 Wir bilden offene Intervalle mit den Nullen (Nullstellen) der 1. Ableitung und den Punkten, an denen die Funktion nicht stetig ist (sofern vorhanden)

4 Wir nehmen einen Wert auf jedem Intervall und ermitteln das Vorzeichen, das er in der 1. Ableitung hat.

5 Wir schreiben die Intervalle, auf denen die Funktion fällt oder steigt.

Relative Maxima und Minima

Um die relativen Extrema zu ermitteln, befolgen wir folgende Schritte:

1 Wir ermitteln die 1. Ableitung und berechnen ihre Nullstellen.

2 Wir ermitteln die 2. Ableitung und berechnen das darin enthaltene Vorzeichen aus den Nullstellen der 1. Ableitung. Wenn:

ist ein relatives Maximum

ist ein relatives Maximum

ist ein relatives Minimum

ist ein relatives Minimum

3 Wir berechnen die Abbildung (auf die Funktion) der relativen Extrema.

Nach der Untersuchung des Monotonieverhalten gibt es:

1 Ein Maximum an dem Punkt der Funktion, an dem die Funktion von steigend zu fallend übergeht.

2 Ein Minimum an dem Punkt der Funktion, an dem die Funktion von fallend zu steigend wechselt.

Konkavität und Konvexität

Um die Konkavitäts- und Konvexitätsintervalle einer Funktion zu berechnen, gehen wir wie folgt vor:

1 Wir ermitteln die 2. Ableitung und berechnen ihre Nullstellen.

2 Wir bilden offene Intervalle mit den Nullen (Nullstellen) der 2. Ableitung und den Unstetigkeitsstellen (falls vorhanden).

3 Wir nehmen einen Wert auf jedem Intervall und ermitteln das Vorzeichen, das er in der 2. Ableitung hat.

4 Wir schreiben die Intervalle.

Wendepunkte

Para hallar los puntos de inflexión, seguiremos los siguientes pasos:

1 Wir ermitteln die 2. Ableitung und berechnen ihre Nullstellen.

2 Wir führen die 3. Ableitung durch und berechnen das Vorzeichen, das die Nullstellen der 2. Ableitung darin annehmen. Wenn:

Wir haben einen Wendepunkt.

Wir haben einen Wendepunkt.

3 Wir berechnen die Abbildung (auf die Funktion) des Wendepunkts.

Da wir bereits die Konkavität und Konvexität einer Funktion untersucht haben, gibt es:

Einen Wendepunkt an dem Punkt der Funktion, an dem die Funktion von konkav zu konvex oder umgekehrt übergeht.

Mit KI zusammenfassen: